Учебная литература по юридической психологии

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.

СТРАННЫЙ СИНДРОМ

Ингрид Бетанкур[1]

В конце августа 1973 года Швеция прогремела на весь мир — и вовсе не благодаря «АББА». В центре Стокгольма завершилась полицейская операция по освобождению заложников из банка «Sveriges Kreditbank». Казалось бы, ограблений хватает в любой хронике, но именно это событие подарило психологии и криминалистике новый звучный термин, который теперь знает каждый студент-первокурсник — «стокгольмский синдром».

Утром 23 августа 32-летний Ян Эрик Ульссон, мужчина энергичный и с явными амбициями, вошёл в банк. За плечами у него уже была отсидка в тюрьме города Кальмар, где он завёл дружбу с другим «звездным» преступником — Кларком Улафссоном. Попытка освободить товарища из-за решётки провалилась, и тогда Ульссон решил, что если гора не идёт к Магомету, то надо брать банк.

Достав автоматический пистолет, он выстрелил в воздух и торжественно объявил: «Вечеринка начинается!». Надо признать, как ведущий праздничных мероприятий он был вполне убедителен. Полиция приехала мгновенно. Два сотрудника бросились его обезвреживать — один тут же получил пулю в руку, а другому «ведущий» приказал сесть на стул и спеть. Полицейский послушно исполнил «Одинокого ковбоя». Атмосфера в банке стремительно превращалась из триллера в чёрную комедию.

Однако пожилой клиент, проявив характер, встал и заявил: мол, хватит цирка, отпусти человека. И — о чудо! — преступник послушался. Так зал покинули и раненый полицейский, и грустный «ковбой».

После этого Ульссон захватил четверых сотрудников банка — трёх женщин (Кристину Энмарк, Бриджитт Ландблэд и Элизабет Олдгрен) и одного мужчину (Свена Сафстрёма). Все они оказались в хранилище размером 3 на 14 метров, которое на ближайшие шесть суток стало их импровизированным домом.

Так началась драма, вошедшая в учебники и озадачившая специалистов странным поведением заложников. Позже это назовут «стокгольмским синдромом» — но тогда всё выглядело как очень странный спектакль с плохим режиссёром и неожиданными актёрскими импровизациями.

Преступник выкатил список требований, достойный блокбастера: три миллиона крон (по тем временам около 700 тысяч долларов — сумма, за которую можно было купить не только спортивный автомобиль, но и пару-тройку вилл у озера), оружие, пуленепробиваемые жилеты, шлемы, машину для побега и, главное, свободу для старого приятеля — того самого Кларка Улафссона. В противном случае, обещал Ульссон, заложники начнут умирать.

Швеция онемела. Здесь ещё никогда не брали заложников. Политики нервно смотрели друг на друга, спецслужбы листали инструкции (в которых на этот случай пусто), а психологи с изумлением осознавали, что никакие учебники к такой практике их не готовили.

Первое требование грабителя власти выполнили почти сразу: прямо из тюрьмы в банк доставили Кларка Улафссона. Правда, перед этим с ним немного «поработали» психологи. Кларк дал честное слово, что вреда заложникам не причинит и даже поможет разрешить кризис. Ему пообещали за это помилование — что, согласитесь, неплохая сделка. Полиция ещё не знала, что вся эта история задумывалась вовсе не как ограбление, а как хитроумный план освобождения самого Кларка.

Остальные требования решили растянуть во времени. Деньги и машину, конечно, можно было дать, но вот отпускать преступников с заложниками — уж извините. На штурм полиция идти не решалась: приглашённые эксперты — криминологи, психологи, психиатры — дружно заявили, что имеют дело не с дилетантами, а с опасными и умными профессиональными преступниками. Любая необдуманная атака могла обернуться кровавым финалом.

Эту угрозу особенно остро чувствовал премьер-министр Улоф Пальме. До выборов оставалось три недели, и его политическая карьера явно нуждалась не в катастрофе, а в красивом «хэппи-энде».

К слову, у самих полицейских тоже был личный интерес: именно в хранилище «Sveriges Kreditbank» лежали деньги на их зарплату. А до дня выплаты оставалось всего ничего — один день. Так что исход операции был важен не только для государства, но и для семейных бюджетов шведских стражей порядка.

Премьер-министр Улоф Пальме оказался втянут в эту драму не только как политик, но и как телефонный оператор. Ему пришлось лично разговаривать с преступниками. А те, в свою очередь, явно решили устроить ему нервотрёпку. Ульссон, недовольный тем, что ему до сих пор не подогнали ни денег, ни оружия, ни машину, начал грозить: «В случае штурма всех повешу!». Чтобы слова звучали убедительнее, он тут же принялся душить одну из заложниц, и та захрипела прямо в трубку. Ничего так аргумент, особенно для прямого эфира.

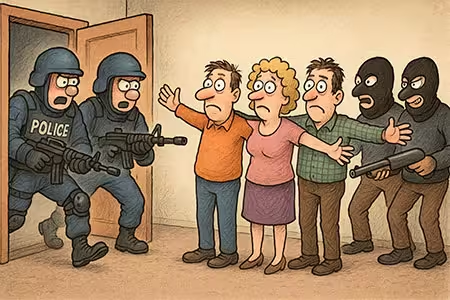

Кристина Энмарк, Бриджитт Ландблэд, Элизабет Олдгрен и Свен Сафстром

Но спустя пару дней в хранилище произошёл странный поворот: атмосфера накалилась… в сторону дружбы. Грабители и заложники вдруг нашли общий язык: болтали, смеялись, играли в «крестики-нолики». И если в начале они боялись за жизнь, то теперь всё чаще ругали не преступников, а полицию.

Кульминацией стала сцена, когда одна из заложниц, Кристин Энмарк, сама набрала премьер-министра и, с явным раздражением в голосе, заявила:

— Я в вас разочарована. Вы торгуетесь нашей жизнью. Отдайте им деньги и два пистолета — и мы спокойно уедем. Я им доверяю. Организуйте это, и всё закончится. Или приходите сюда и замените нас собой. Пока и спасибо за помощь!

Это был звонок, после которого психиатры всей страны синхронно схватились за головы.

Дальше — больше. Когда Ульссон захотел «показать серьёзность намерений» и собирался ранить кого-то для убедительности, заложницы начали уговаривать своего коллегу Свена Сафстрёма добровольно подставиться. Мол, ничего страшного, лишь слегка царапнут, зато кризис разрешится. Сам Сафстрём потом признавался, что даже испытал странную гордость от того, что выбор пал именно на него. К счастью, обошлось без кровавой демонстрации.

В финале, 28 августа, на шестой день драмы, полиция решила больше не слушать ни угроз, ни просьб заложников. В ход пошёл газ. Штурм прошёл удачно: преступники сдались, заложники вышли на свободу. Правда, по выражениям их лиц создавалось впечатление, что освобождение им понравилось меньше, чем «домашние посиделки» с бандитами.

Когда всё закончилось, освобождённые заложники неожиданно заявили: больше всего они всё это время боялись не бандитов, а… полиции. Мол, грабители хотя бы были предсказуемы, а вот если бы шведские спецназовцы пошли в атаку, то уж точно без жертв не обошлось бы.

Отношения с «похитителями» на этом не закончились — наоборот, заложники и преступники продолжили общаться. По слухам, четверо даже сбросились на адвокатов для Ульссона и Улофссона. Согласитесь, не каждая криминальная драма завершается таким тёплым постскриптумом.

(1973 г. и настоящее время)

Кларк Улофссон, главный герой всех побегов и афёр, сумел доказать, что якобы пытался образумить своего нервного дружка. Наказания за сам захват он избежал, хотя в тюрьму вернулся — досиживать старый срок. А ещё поддерживал приятельские отношения с одной из заложниц, которая ему приглянулась ещё в тесном банковском хранилище. Их, правда, так и не свела свадебная арка — дружба осталась «семейной». Впрочем, Кларк не унывал: грабежи, наркотики, новые побеги — его биография выглядела как бесконечный сериал. И, вполне возможно, сейчас очередная серия снимается где-то за стенами шведской тюрьмы.

Ульссон же, главный зачинщик, получил десять лет тюрьмы, из которых отсидел восемь. Всё это время он грезил простой жизнью в домике с женой и видом на лес. В реальности же стал национальной знаменитостью: в тюрьму ему приходили сотни писем от поклонниц. В конце концов он женился на одной из них — тюремная почта оказалась надёжным сервисом знакомств. Позднее семья перебралась в Бангкок, где Ульссон управлял супермаркетом. А в 2013-м вернулся в Швецию, поселился в родном Хельсингборге и теперь охотно встречается с журналистами. Снова и снова рассказывает, как пятьдесят лет назад устроил ограбление века. И, по его признанию, иногда видится с бывшими заложницами — словно с давними друзьями по студенческому общежитию.

История с захватом в Стокгольме оказалась не исключением. Мир ещё не раз наблюдал странные превращения жертв в союзников своих похитителей. Но самым громким примером, без сомнения, стала история американки Патрисии Херст.

Патти была не просто девушкой «из хорошей семьи». Она — внучка Уильяма Рэндольфа Херста, газетного короля и миллиардера, человека, по которому Орсон Уэллс срисовал «Гражданина Кейна». Казалось бы, идеальная жизнь: роскошный дом в Калифорнии, блестящие перспективы… Но 4 февраля 1974 года всё изменилось. В её квартиру ворвалась леворадикальная группировка «Симбионистская армия освобождения» (SLA) — название, звучащее так, будто его придумывали на вечеринке студентов-политологов.

Патрицию упаковали в шкаф размером 2 на 0,6 метра — и держали там 57 дней. Первые недели она сидела с завязанными глазами, с кляпом во рту и без туалета. К этому добавились избиения, психологическое давление и сексуальное насилие. Жуткий «курс молодого бойца» длиной почти два месяца.

Условия её освобождения SLA сформулировала в духе утопического шантажа: накормить всех бедняков Калифорнии продовольственными пакетами по 70 долларов и массово распространять их пропаганду. В пересчёте на деньги семьи Херст это потянуло бы примерно на 400 миллионов. Родственники, слегка ошарашенные арифметикой, предложили «скромнее» — 6 миллионов. В итоге они распределили продовольствия на 4 миллиона, а ещё за сутки до обещанного освобождения собирались выплатить оставшиеся 2.

Но вместо возвращения домой мир услышал аудиообращение самой Патриции. В нём она сообщила, что вступает в ряды SLA, доверяет своим похитителям и возвращаться в семью не намерена. С этого момента «золотая девочка» Америки стала «Таней» — в честь товарищки Че Гевары Тамары Бунке.

Дальше всё пошло как в боевике: Таня с автоматом участвовала в двух ограблениях банков, стреляла по супермаркету, помогала в угонах и даже в производстве взрывчатки. Картинка получилась настолько дикой, что газеты с восторгом смаковали каждый её шаг. В итоге ФБР арестовало Патрицию в сентябре 1975-го вместе с другими членами SLA. Параллельно спецназ атаковал другое убежище группы и фактически её уничтожил.

После ареста Патриция изменила тон: рассказала о насилии, пытках, постоянном страхе и о том, что все её «боевые подвиги» были вынужденными. Экспертиза подтвердила тяжёлое посттравматическое расстройство. Но суд оказался суров: в 1976-м она получила семь лет тюрьмы за участие в ограблении банка.

Историю развернуло вмешательство президента Джимми Картера и общественной кампании поддержки: срок сократили, а в 1979 году приговор и вовсе отменили. Патти написала мемуары «Every Secret Thing» и стала персонажем не только судебной хроники, но и кинематографа — её образ угадывается в фильмах вроде «Cry-Bab»y или «Serial Mom».

Случай Патрисии Херст до сих пор считают «классикой жанра» — иллюстрацией того, как жертва может превратиться в «свою» для похитителей. И если история со «Стокгольмом» выглядела как странная шведская драма с элементами комедии, то история с Патти стала полноценным американским триллером.

В психологии «стокгольмский синдром» описывают как парадокс: человек, оказавшийся жертвой похищения или захвата, вдруг начинает испытывать не ненависть и страх, а сочувствие и даже симпатию к своему мучителю. Звучит дико? Конечно. Но в реальности всё объясняется просто: если тебя не бьют, не орут на тебя и даже иногда дают воды, то мозг в условиях смертельного стресса интерпретирует это как «доброту». И вместо того, чтобы видеть в захватчике угрозу, заложник начинает видеть в нём… спасение.

Важно подчеркнуть: «стокгольмский синдром» не является психическим заболеванием. Его нет ни в одной международной классификации болезней. Это скорее не диагноз, а защитная реакция психики, включающаяся в ненормальной ситуации. Так мозг пытается найти хоть какую-то опору, хоть какую-то надежду в хаосе страха.

Механизм здесь прост: заложник понимает, что у него нет оружия, нет шансов на побег, а единственное, что может удержать его в живых, — расположение похитителя. Тогда жертва начинает вести себя «по правилам игры»: слушается, оправдывает действия захватчика, пытается вызвать у него одобрение и покровительство. Это напоминает своеобразную сделку: «Я показываю, что я хороший, а ты меня не убиваешь».

Есть ещё одна логика: пока заложники живы, преступники сами имеют шанс на переговоры и спасение. Поэтому у жертвы возникает надежда, что похититель не заинтересован её убивать. В таких условиях даже грубое равнодушие воспринимается как забота. И если похититель вдруг разрешил лишний раз сходить в туалет или дал глоток воды — в глазах жертвы он превращается в «доброго» человека.

Американское ФБР[2] проанализировало более 4700 случаев захвата заложников с баррикадированием. Результат: примерно у 27% жертв проявлялись признаки «стокгольмского синдрома». То есть почти каждая третья жертва в той или иной степени начинала «теплеть» к своему похитителю. Впрочем, многие полицейские практики сомневаются в этой цифре. По их наблюдениям, такие случаи встречаются куда реже и чаще всего тогда, когда жертвы и преступники до этого вообще не были знакомы.

Таким образом, «стокгольмский синдром» — это не безумие, не поломка мозга, а попытка выжить любой ценой. Психика выбирает стратегию «подружиться с драконом», потому что никаких других стратегий в этот момент просто нет.

«Стокгольмский синдром» не включается моментально, как лампочка. Обычно ему нужно время — примерно три-четыре дня тесного общения с похитителем. Потом фактор времени перестаёт играть роль: если за это время связь не возникла, то, скорее всего, уже и не возникнет. Но если возникла — она может держаться долго, словно странная дружба, основанная на страхе и зависимости.

Психика жертвы в такой ситуации работает по принципу «лучше хоть что-то хорошее, чем ничего». Человек не может кричать, бить в ответ или сбежать, и потому начинает переворачивать восприятие: любое действие агрессора он толкует в свою пользу. Не убил? Значит, пожалел. Дал воды? Ну, почти забота. Сказал «молчи» — но не ударил? Какой деликатный!

Так, шаг за шагом, жертва ближе узнаёт своего мучителя и начинает видеть в нём не только угрозу, но и… человека с проблемами, взглядами и «справедливыми» претензиями к властям. В условиях абсолютной зависимости это быстро превращается в иллюзию безопасности: если я буду хорошим и послушным, то и он будет «добрее».

Здесь включается защитный механизм: жертва старается заслужить покровительство захватчика. И порой это выглядит так искренне, что между ними возникает что-то вроде симпатии. Пленник уже знаком с точкой зрения преступника и даже может начать разделять её. В какой-то момент он доходит до мысли: «А ведь у него есть своя правда». И дальше — логическое продолжение: оправдание действий террориста и готовность простить даже то, что тот поставил его жизнь под смертельную угрозу.

Отсюда и парадоксальные случаи: пленники начинают помогать своим похитителям — иногда советом, иногда делом. А когда появляется шанс на освобождение, они сами могут этому сопротивляться. Логика проста: «При штурме нас скорее убьют полицейские, чем террористы».

Такое поведение особенно часто встречается там, где преступники после захвата ведут себя относительно «корректно»: не избивают, не унижают, ограничиваются шантажом властей. Жертвы цепляются за эту корректность как за спасательный круг. Правда, стоит признать: далеко не всегда всё заканчивается так «мягко».

Сам термин «стокгольмский синдром» обязан своим появлением человеку с безупречной научной репутацией — шведскому криминалисту Нильсу Бейероту. Именно он в 1973 году консультировал полицию во время драмы в Стокгольме и, анализируя поведение заложников, предложил новое название для этого парадоксального явления. В обиход оно вошло быстро и прочно, словно словечко из удачной газетной статьи, но только с академическим налётом.

Американцы, как водится, подхватили идею и превратили её в практику. Психиатр Франк Очберг в 1978 году серьёзно занялся изучением феномена и пришёл к выводу: если заложники могут влюбиться в своих похитителей, это обязательно нужно учитывать при планировании операций. Иначе можно нарваться на сюрпризы, когда освобождённые жертвы вдруг начинают кричать не «спасибо», а «отпустите его, он хороший!».

Агент ФБР Конрад Хассель тоже внёс свою лепту: именно благодаря его работе термин закрепился в лексиконе антитеррористических подразделений. «Стокгольмский синдром» стал звучать не как журналистская сенсация, а как реальный фактор, с которым приходится считаться профессионалам.

Хотя, по сути, сама идея не была абсолютно новой. Ещё в 1936 году Анна Фрейд — дочь знаменитого Зигмунда — описала механизм, который назвала «идентификация с агрессором». Чтобы пояснить его, она привела трогательный пример. Маленькая девочка панически боялась темноты: казалось, что в неосвещённой комнате таятся призраки. Но однажды страх куда-то исчез. Девочка легко бегала через тёмные комнаты, делая при этом загадочные пассы руками. Брат удивился, и сестра доверительно объяснила: «Я больше не боюсь привидений. Я знаю, как с ними бороться. Чтобы не бояться привидений, нужно стать самой привидением». Это и есть суть защитного механизма: чтобы не быть жертвой, психика становится «агрессором» — или, по крайней мере, начинает мыслить его логикой.

Собственно, «стокгольмский синдром» — это и есть разновидность такой травматической связи между жертвой и агрессором, когда выживание кажется возможным только через внутреннее отождествление с врагом.

Интересно, что парадоксальность феномена породила целый букет синонимов. Его называли и «синдромом идентификации заложника» (Hostage Identification Syndrome), и «синдромом здравого смысла» (Common Sense Syndrome), и «стокгольмским фактором» (Stockholm Factor), и даже «синдромом выживания заложника» (Hostage Survival Syndrome). Судя по этим названиям, учёные и практики долго спорили: это больше похоже на патологию, на здравый расчёт или на чистый инстинкт выживания?

Одно ясно: как только термин появился, он быстро вырвался из рамок науки и стал частью массовой культуры. А дальше — заголовки газет, романы, фильмы и тысячи популярных трактовок, в которых психология переплелась с мифами и журналистской гиперболой.

Психологи выделяют несколько этапов развития «стокгольмского синдрома». Их количество может варьироваться — всё зависит от длительности и особенностей захвата. Но начнём с первой и самой важной.

1. Фаза захвата и первичного шока

Всё начинается внезапно. Человек идёт на работу, летит в самолёте, стоит в очереди в банке — и вдруг реальность разрывается. В помещение входят вооружённые люди, звучат крики, выстрелы, приказы. За считанные секунды привычный мир превращается в кошмар: вместо кассира за стойкой — человек с пистолетом, вместо привычного жужжания кондиционера — истерический визг и паника.

Первое, что испытывает заложник, — это шок. Мозг не успевает переварить происходящее. Одни замирают, другие бросаются на пол, кто-то начинает истерически смеяться или плакать — классические реакции на резкую угрозу жизни. Страх накрывает тотальный: «Я могу умереть прямо сейчас».

В этот момент преступники активно закрепляют власть. Они демонстративно показывают оружие, устанавливают правила поведения («сидеть», «молчать», «не двигаться»). Любая попытка сопротивления пресекается угрозами или силой. Даже если пока никто не пострадал, сама угроза становится достаточно убедительной.

Психологи называют это состояние первичной дезориентации: человек буквально теряет опору в реальности. Всё, что раньше было важно — работа, звонок другу, планы на вечер — в одно мгновение перестаёт существовать. Остаётся только один вопрос: «Выживу ли я?»

На этой стадии закладывается фундамент будущего синдрома. Именно здесь жертва впервые ощущает полную беспомощность и начинает подсознательно искать хоть какую-то «точку безопасности» в происходящем. А кто в этой ситуации контролирует её жизнь? Правильно — преступник.

2. Фаза адаптации и формирования ложной связи

Шок постепенно отступает, и на его место приходит адаптация. Психика человека устроена так, что она не может бесконечно находиться в состоянии паники: организм ищет способы хоть как-то приспособиться к новой реальности. И если раньше всё казалось хаосом и ужасом, то теперь в этом хаосе начинают проступать «правила игры».

Заложники понимают: сопротивляться бессмысленно, бежать невозможно, оружия нет. Но можно попробовать выжить, подстроившись под требования агрессоров. На этом этапе в дело вступает парадоксальная благодарность. Любое смягчение угрозы — пусть даже самое минимальное — воспринимается как великое благо.

Преступник позволил сделать глоток воды? Настоящий джентльмен! Разрешил сходить в туалет? Чуть ли не благодетель. Не ударил, хотя мог? Почти святой. В реальности это лишь элемент манипуляции: похититель чередует угрозы и «поблажки», чтобы держать жертву в постоянном напряжении. Но для заложника даже такая «милость» кажется проявлением доброты.

Здесь и начинает формироваться ложная связь. Жертва начинает воспринимать своего мучителя как фигуру, от которой можно ждать не только угроз, но и защиты. Срабатывает простой психологический трюк: если преступник проявляет «человеческое лицо», значит, у нас есть шанс на выживание.

Эта стадия часто выглядит как внутренний диалог жертвы: «Он ведь мог меня убить, но не убил. Наверное, он не такой уж плохой. Может быть, он просто доведён до отчаяния? У него свои причины…»

И постепенно к жертве подкрадывается чувство благодарности. Да, оно нелогично, да, оно иррационально — но в условиях тотальной зависимости оно кажется единственным способом сохранить надежду.

Преступники прекрасно это знают и иногда намеренно используют «игру в доброго и злого». Сегодня они угрожают, завтра дают одеяло или шутят, чтобы разрядить атмосферу. Всё это создаёт у пленников иллюзию особых отношений, будто между ними и похитителями возникла почти дружеская связь.

На деле же эта «доброта» — инструмент контроля. Но для психики заложника это уже становится тем самым спасательным кругом, за который он хватается в бушующем море страха.

3. Фаза когнитивного диссонанса

На этом этапе в голове у заложника начинается настоящая психологическая каша. С одной стороны, перед ним вооружённый человек, который держит его жизнь в руках. С другой — этот же человек только что дал ему хлеб, позволил поговорить или даже рассказал анекдот. Как совместить в сознании образ смертельной угрозы и «почти доброго» товарища?

Вот здесь и появляется когнитивный диссонанс — внутренний конфликт между страхом и неожиданно возникшей симпатией. Чтобы уменьшить напряжение, психика начинает подтасовывать факты: «Да, он преступник, но ведь не убил меня сразу… Значит, не такой уж он и злой. Может, он вообще хороший парень, только жизнь загнала его в угол?»

Жертва постепенно перестраивает картину мира так, чтобы она стала менее болезненной. Парадоксально, но в глазах заложников похититель может начать выглядеть меньше угрозой, чем полиция. Ведь именно полиция грозит штурмом, а штурм — это риск пуль, взрывов и жертв. В такой логике похититель превращается едва ли не в «защитника», а спецназ — в пугающий внешний фактор.

Преступники прекрасно поддерживают этот диссонанс. Они продолжают играть роль «маятника»: сегодня угроза («ещё раз двинешься — пристрелю»), завтра «милость» («возьми бутерброд, не голодай»). Эти качели не дают жертве вернуться к здравой картине: где чёрное — это чёрное, а белое — белое. Вместо этого в сознании возникает серая зона, где всё смешано.

В итоге жертва начинает не только принимать, но и оправдывать действия похитителя: «Ну а что ему оставалось? У него нет выбора. Он же борется за справедливость. Он не враг — он жертва системы».

Так шаг за шагом страх переплетается с лояльностью. Человек начинает видеть в захватчике не только агрессора, но и фигуру, к которой можно обратиться, на которую можно надеяться.

По сути, это и есть тот момент, когда синдром становится настоящим: когда пленник не просто благодарен за крошки «милости», а уже внутренне обосновывает правоту преступника.

4. Фаза возникновения негативных чувств по отношению к властям

К этому моменту заложники настолько погружаются в новую «логику», что начинают видеть мир буквально наоборот. Те, кто должен был быть спасителями — полиция, спецслужбы, переговорщики — вдруг превращаются в источник главной угрозы.

Логика проста: пока заложники сидят тихо в хранилище, с ними ничего не случается. Преступники, конечно, угрожают, но угрожают «условно» — мол, будешь послушным, останешься жив. А вот власти снаружи кажутся непредсказуемыми: что, если прямо сейчас начнётся штурм? Взрывы, дым, пули — и тогда жертва может погибнуть не от руки похитителя, а от огня «своих».

Так возникает парадоксальный страх перед собственными спасателями. Люди начинают думать: «Лучше бы они вообще ничего не делали. Мы тут вроде уже нашли общий язык, всё идёт спокойно. А эти сейчас ворвутся и всё испортят».

Преступники умело подливают масла в огонь. Они внушают пленникам: «Смотрите, это не мы — это они вас подставляют. Мы бы давно вас отпустили, но власти всё только осложняют. Им плевать на вашу жизнь». Для психики, ищущей хоть какой-то порядок в хаосе, это звучит убедительно.

Результат — заложники начинают испытывать раздражение, гнев и недоверие именно к тем, кто пытается их спасти. Это и есть та самая точка, где синдром проявляется максимально ярко: жертва уже не просто терпит похитителя, а встаёт на его сторону против внешнего мира.

Подобная картина нередко шокирует переговорщиков: по телефону они слышат не мольбы о спасении, а жалобы на «жестоких полицейских» и просьбы выполнить требования преступников. Иногда заложники даже открыто просят прекратить операцию и «дать им спокойно уйти».

И вот здесь трагикомедия достигает пика: люди, которых должны освободить, начинают воспринимать освобождение как угрозу, а своих мучителей — как защитников.

5. Фаза эмоциональной идентификации

На этом этапе происходит самое удивительное — заложники начинают видеть в своих похитителях не просто вооружённых людей, а… людей вообще. Психика, измученная страхом и стрессом, ищет хоть какую-то точку равновесия. И находит её в попытке эмоционально отождествиться с агрессором.

Теперь преступник воспринимается не только как источник угрозы, но и как человек со своими слабостями, переживаниями и даже «справедливыми обидами». Заложники начинают думать: «Он ведь тоже жертва обстоятельств… У него трудное детство… Его довела система…»

Эта эмоциональная идентификация работает как своеобразная психическая «анестезия»: чем больше жертва понимает и оправдывает преступника, тем меньше чувствует ужаса. Парадоксально, но сочувствие становится способом снизить собственный страх.

Здесь уже формируется не просто ложная связь, а настоящая эмоциональная привязанность. Заложники могут испытывать жалость к своим похитителям, видеть их усталость, тревогу, сомнения. Иногда они начинают воспринимать их едва ли не как союзников в общем бедственном положении: «Мы все здесь вместе против внешнего мира».

Для преступников это, конечно, находка. Они активно используют эту идентификацию, чтобы ещё сильнее закрепить власть. Стоит только рассказать пленникам о своих проблемах, пожаловаться на «несправедливость государства» или «жестокость полиции» — и часть заложников уже внутренне встает на их сторону.

Именно на этой стадии рождаются самые парадоксальные истории: когда после освобождения жертвы не только не испытывают ненависти к похитителям, но и продолжают поддерживать с ними отношения. Иногда — как с «друзьями», иногда — даже как с объектами симпатии.

Эмоциональная идентификация — это высшая точка развития синдрома. Здесь уже нет ни чёткой границы между «жертвой» и «агрессором», ни привычного для нас разделения на «хороших» и «плохих». Есть только странный союз, продиктованный страхом, зависимостью и человеческой способностью искать близость даже там, где она кажется невозможной.

6. Фаза развития положительных чувств у преступников (иногда)

Хотя «стокгольмский синдром» в первую очередь описывает поведение жертв, иногда этот парадоксальный танец чувств оказывается взаимным. Похитители, день за днём находясь рядом с заложниками, начинают видеть в них не безликих «разменных монет» для переговоров, а людей со своими историями, характерами, эмоциями.

Преступник может заметить, что женщина в углу плачет и рассказывает о детях. Или что молодой парень волнуется за родителей. Или что пожилой человек терпеливо переносит холод и голод, не жалуясь. Эти детали пробуждают то, что психология называет эффектом очеловечивания: заложник перестаёт быть «объектом давления на власть» и становится конкретным человеком.

Иногда в таких условиях у похитителей действительно возникают положительные чувства — от жалости и заботы до настоящей симпатии. Они могут смягчить обращение, позволить больше свободы, дать дополнительное одеяло или поделиться едой. Для жертвы это ещё больше укрепляет иллюзию «особой связи» и создаёт ощущение: «он обо мне заботится».

В истории захватов встречались случаи, когда похитители не только не причиняли вреда своим жертвам, но и искренне старались их защитить. Иногда между ними возникали доверительные разговоры, обмен историями, почти товарищеские отношения. В результате формировался парадоксальный союз — взаимная симпатия по обе стороны баррикады.

Для психологов это вполне объяснимо: длительное совместное пребывание в экстремальной ситуации стирает границы между «мы» и «они». Люди, даже находясь по разные стороны конфликта, начинают видеть друг в друге не ярлыки («преступник» и «жертва»), а просто людей.

Но именно здесь кроется опасность: когда симпатия становится взаимной, операция по освобождению ещё больше осложняется. Ведь заложники не хотят покидать «друзей», а преступники — причинять вред тем, кого уже успели воспринять как близких.

Ирония ситуации в том, что в некоторых случаях всё начинает напоминать странный социальный эксперимент: как будто участников заперли вместе, и они постепенно превращаются не во врагов, а в сообщество. Пусть и сообществом это можно назвать лишь очень условно.

7. Фаза зависимости и сниженной инициативы

Это стадия, когда внутренний слом становится окончательным. Заложники перестают видеть в себе людей, способных что-то изменить. Вчера они ещё думали о спасении, сегодня — уже нет: реальность сузилась до четырёх стен и фигуры похитителя, который диктует правила.

Возникает психологическая зависимость. Жертва начинает верить, что её жизнь напрямую зависит от «доброй воли» преступника. Любая мысль о побеге или сопротивлении кажется опасной и даже бессмысленной: «Он всё равно сильнее, у него оружие. Если я попробую — я умру».

Парадокс в том, что иногда даже при открывшейся возможности для побега заложники не пользуются ею. Они словно внутренне не разрешают себе действовать. И это не трусость в привычном смысле слова, а результат длительного давления: психика привыкает жить в режиме «подчиняйся и выживешь».

Преступники, конечно, активно поддерживают эту зависимость. Для этого у них есть целый арсенал манипуляций: от постоянного напоминания об угрозе («ты жив, пока я разрешаю») до демонстрации «заботы» («я даю тебе поесть, значит, я на твоей стороне»). Такие качели окончательно лишают жертву инициативы.

В итоге заложники уже не воспринимают себя как субъектов, способных принимать решения. Они начинают мыслить категориями похитителей, ждать указаний, реагировать только на сигналы агрессора. Всё это создаёт иллюзию, что без преступника они просто не справятся, что он — единственный источник их безопасности, а порой и самой жизни.

Эта стадия — кульминация «ломки воли». Человек перестаёт быть жертвой, которая сопротивляется, и превращается в зависимого, который живёт по чужим правилам. И именно здесь «стокгольмский синдром» становится не просто реакцией на стресс, а настоящей психологической клеткой.

8. Фаза освобождения и посттравматического восстановления

Когда долгожданное освобождение наконец наступает, это далеко не финал истории. В кино всё выглядит красиво: двери распахиваются, заложники выбегают навстречу спасателям, все обнимаются, журналисты хлопают вспышками. Но в реальной жизни всё куда сложнее.

Психика, долго жившая в условиях ужаса и зависимости, не переключается обратно «в норму» за один миг. Наоборот, именно после освобождения многие жертвы сталкиваются с самым тяжёлым испытанием — посттравматическим синдромом.

Эмоции смешаны и противоречивы. С одной стороны — облегчение: «Я жив!». С другой — чувство вины: «А может, я недостаточно помог другим? Почему я жив, а кто-то мог погибнуть? Почему я вообще в какой-то момент испытывал симпатию к похитителю?» Иногда возникает даже тоска по агрессору. Звучит абсурдно, но заложники могут скучать по тем, кто держал их в плену. Ведь именно в этой связи, странной и болезненной, они находили ощущение безопасности.

Психологи фиксируют целый спектр последствий: от тревожных расстройств и депрессий до тяжёлого ПТСР. У некоторых долго остаются ночные кошмары, панические атаки, страх замкнутых пространств или резких звуков.

Возвращение к нормальной жизни становится долгим и трудным процессом. Здесь критически важна поддержка семьи и друзей: именно они помогают человеку заново обрести доверие к миру. Но этого часто бывает недостаточно — требуется профессиональная психотерапия. Только с помощью специалистов человек постепенно учится снова чувствовать себя самостоятельным, свободным и в безопасности.

Хорошая новость в том, что при должной поддержке большинство людей всё же восстанавливаются. Это занимает месяцы, а иногда годы, но постепенно заложники возвращаются к обычной жизни. Они учатся перерабатывать свой опыт и осознавать: да, это была экстремальная ситуация, да, психика сыграла странную защитную роль, но теперь мир снова принадлежит им.

Фаза освобождения — это не финальная точка, а начало пути к новой нормальности. И хотя дорога эта долгая и полна трудностей, большинство заложников в итоге проходят её успешно. Главное условие — не оставаться один на один со своим опытом, а позволить другим помочь.

В переговорах при захвате заложников психологи и правоохранители нередко играют, казалось бы, странную роль: они не только стараются «отделить добро от зла», но и сознательно поддерживают у заложников развитие элементов стокгольмского синдрома.

На первый взгляд это звучит кощунственно: как же так — поощрять то, что делает жертв «дружелюбными» к преступникам? Но логика здесь проста и прагматична: главная задача — сохранить жизни заложников, а уже потом думать о наказании виновных и восстановлении справедливости.

Психологи прекрасно знают динамику восьми фаз. Если удаётся довести заложников хотя бы до второй-пятой стадии — адаптации, ложной связи, когнитивного оправдания и эмоциональной идентификации, — то у них появляется шанс увидеть в похитителях не только угрозу, но и источник «безопасности». А это, как ни парадоксально, повышает их выживаемость.

Идеальный сценарий для переговорщиков — когда удаётся подтолкнуть ситуацию к шестой фазе: когда и сами преступники начинают испытывать симпатию к своим пленникам. Тут уже включается элемент человеческого сочувствия: убить того, с кем ты вчера делился сигаретой или слушал его историю о семье, гораздо труднее.

В этом и заключается «парадоксальная стратегия»: переговорщики не стремятся во что бы то ни стало разрушить иллюзию жертв. Напротив, они иногда подкрепляют её — мягкими фразами, акцентами на том, что «заложники ведут себя спокойно», что «они вас понимают». Всё это способствует формированию психологической связи, пусть и странной, но потенциально спасающей жизни.

Конечно, для обывателя это выглядит как театр абсурда: государство, вместо того чтобы внушать жертвам ненависть к бандитам, фактически поддерживает их «синдром». Но в реальности здесь нет места морали. Есть простая арифметика: живые заложники лучше, чем мёртвые герои.

И уже потом, когда всё закончится, придёт время психиатров, психологов и долгой реабилитации. А во время самой драмы приоритет один: сделать так, чтобы после штурма или переговоров заложники вообще дожили до реабилитации.

Итак, «стокгольмский синдром» — это не какая-то мистическая болезнь и не выдумка журналистов, а тонкая психологическая драма в восемь актов. Сначала — шок и паника. Потом — странная благодарность за стакан воды. Далее — оправдания похитителей, нелепая симпатия, недоверие к спасателям, эмоциональная «дружба» и, наконец, полная зависимость, где жертва уже не мыслит себя отдельно от агрессора. А после занавеса — долгие месяцы и годы восстановления, в которых, увы, не всегда хватает аплодисментов.

Пожалуй, самое парадоксальное в этом синдроме то, что он наглядно показывает человеческую психику в экстремальных условиях. Там, где мы привыкли ожидать ненависти, рождается симпатия. Там, где должна быть жажда свободы, возникает страх перед спасением. Там, где логика требует видеть врага, мозг рисует «союзника».

Можно сказать, что это — театр абсурда человеческого выживания. На сцене преступник и жертва, сценария никто не писал, но роли распределяются сами собой. А зритель — психология — только фиксирует происходящее и удивляется: «Неужели так работает человеческий мозг?»

Да, работает. Потому что глубинный инстинкт выживания умеет переодеваться в самые неожиданные костюмы — хоть в маску благодарности похитителю, хоть в слёзы по его поводу после освобождения.

В итоге «стокгольмский синдром» — это не о слабости, а о силе психики, которая в отчаянии готова схватиться даже за того, кто держит её в плену. Парадокс? Конечно. Но именно поэтому он и получил собственное имя, став символом того, как человеческая природа способна подстраиваться даже под самые абсурдные обстоятельства.

«Стокгольмский синдром» — это не только про банки, террористов и громкие криминальные хроники. В той или иной форме он проявляется во множестве ситуаций, где человек оказывается в полной зависимости от агрессивной или доминирующей фигуры.

Это могут быть военные карательные операции, когда мирное население или пленные вынуждены подстраиваться под своих захватчиков, чтобы выжить. Это может быть жизнь в тюрьме, где заключённый зависим от охранников или более сильных сокамерников. Это могут быть секты и авторитарные группы, где харизматичный лидер ломает волю последователей, заставляя их поклоняться себе. Или ситуации похищений ради выкупа и рабства, где жертва, не имея иной защиты, начинает искать её в самом агрессоре.

Всё это разные вариации одного и того же механизма: эмоциональная привязанность жертвы к своему палачу.

Особенно ярко этот парадокс проявляется в быту. Классический пример — жертвы домашнего насилия. Женщина, которую избивает и унижает партнёр, может неожиданно для окружающих влюбиться в него ещё сильнее. Для стороннего наблюдателя это выглядит безумием, но психология объясняет иначе: это защитный механизм, попытка найти хоть каплю безопасности в том, от кого зависит твоя жизнь и благополучие. Любовь здесь становится не романтическим чувством, а стратегией выживания.

Но «стокгольмский сценарий» встречается и в самых обыденных отношениях — в семье, на работе, в школе. Где есть сильный и слабый, зависимый и доминирующий, там почти всегда есть элементы этого механизма. Подчинённый старается угодить начальнику, студент ищет признания у строгого преподавателя, ребёнок боится, но уважает сурового отца.

Психологическая формула проста: «Если я буду послушным, сильный проявит снисхождение». В надежде на это слабый демонстрирует лояльность, уважение, даже преданность. И если сильный к своей строгости добавляет справедливость и человечность, то из страха рождается уже не только покорность, но и уважение. В идеале это перерастает в здоровые отношения, где строгий лидер воспринимается как справедливый наставник. Но в худшем случае — та же самая ловушка эмоциональной привязанности, только без громких заголовков в газетах.

По сути, «стокгольмский синдром» — это универсальная человеческая реакция, проявляющаяся везде, где слабый полностью зависит от сильного. И именно поэтому он так интересен психологам: это зеркало, в котором видно не только драму заложников в банке, но и скрытые механизмы повседневной жизни.

История «стокгольмского синдрома» наглядно показывает: человек — существо удивительно изобретательное, особенно когда речь идёт о выживании. Вместо героического сопротивления, о котором снимают кино, психика выбирает иной путь — подружиться с тем, кто держит пистолет у виска. Логика простая: «Если дракон тебя не съел, может, он просто хочет, чтобы его погладили?»

И вот уже жертва начинает видеть в похитителе не монстра, а «бедолагу с трудным детством». Полицейские, вместо того чтобы внушать ненависть к бандитам, в переговорах мягко поддерживают эту иллюзию: «Да-да, вы с ними молодцы, держитесь вместе!». А потом, после освобождения, психологи годами помогают людям разорвать странную эмоциональную связь с теми, кто вчера угрожал их жизни.

Впрочем, если честно, элементы этого синдрома встречаются куда чаще, чем мы думаем. Каждый раз, когда мы стараемся угодить начальнику, чтобы он «не взорвался», или говорим «он строгий, но справедливый» о человеке, который регулярно доводит нас до стресса, — это тот же самый сценарий, только без автоматов и газовых штурмов.

Так что «стокгольмский синдром» — это не столько о Швеции 1973 года, сколько о нас самих. Иногда мы слишком быстро начинаем любить тех, кого по-хорошему стоило бы хотя бы немного бояться.

[1] Ингрид Бетанкур – колумбийский политик, сенатор, кандидат в президенты страны. Более шести лет провела в качестве заложника у экстремистской группировки ФАРК.

[2] FBI Law Enforcement Bulletin, №7, 2007