Учебная литература по юридической психологии

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.

РЕФЛЕКСИЯ В ПОМОЩЬ

— Я знаю, что вы знаете, что я знаю, что вы знаете…

— Предлагаю договориться, кто из нас первый перестанет знать.

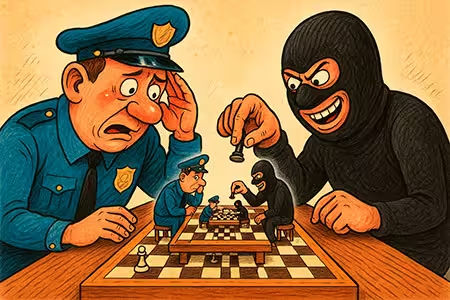

Оперативно-следственная работа часто напоминает партию в шахматы. Только вместо чёрных и белых фигур на доске — люди, а вместо клеток — улицы, дворы, подъезды и коридоры учреждений. Здесь нет строгого чередования ходов: соперник может выдать сразу три комбинации подряд или, наоборот, зависнуть в тишине, как будто ничего не происходит. Но главное отличие в том, что в этой партии нужно считать не только ходы, но и мысли — свои и чужие.

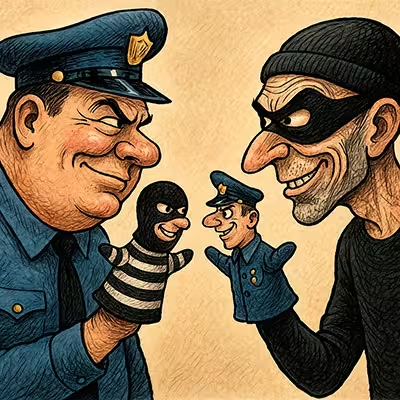

Представьте: вы знаете, что противник думает. Но он думает, что знает, что думаете вы. А вы, в свою очередь, понимаете, что он уверен, будто разгадал ваши замыслы… и уже вовсю используете это в свою пользу. В этот момент вы оба играете не столько фигурами, сколько друг другом. Это и есть рефлексия в профессиональном, оперативно-психологическом смысле — умение «подселиться» в чужую голову и аккуратно переставить там мебель.

Почему же этот навык так важен для сотрудников правоохранительных органов? Всё просто: реальный противник — не бездушная инструкция и не статичная фигура на шахматной доске, а живой, обучаемый, изобретательный человек. Он может менять планы на ходу, подстраиваться, пробовать ввести вас в заблуждение или даже попытаться перехватить инициативу. В такой игре выигрывает не тот, кто громче стукнет кулаком по столу, а тот, кто умеет мыслить за двоих — за себя и за него.

Рефлексия делает сотрудника не просто исполнителем действий, а мастером своей профессии. Она позволяет предугадывать, опережать, а иногда и незаметно подталкивать события в нужную сторону. Без неё даже опытный следователь рискует оказаться догоняющим, а не ведущим. С ней же — он превращается в того, кто ведёт игру, даже если внешне кажется, что инициативой владеет противник.

Почему рефлексия важна в правоохранительной деятельности? Правоохранительные органы сталкиваются с высоким уровнем противодействия – преступники и их окружение часто пытаются вводить следствие в заблуждение, манипулировать, создавать ложные алиби, давить на слабые места в расследовании. В таких условиях сотруднику необходимо:

- Понимать не только свои действия, но и то, как их воспринимает противник.

- Прогнозировать возможные сценарии развития событий, в том числе попытки обмана или агрессии.

- Корректировать тактику в зависимости от изменяющейся ситуации.

Без развитой рефлексии сотрудник рискует действовать шаблонно, что делает его уязвимым для манипуляций. Например, следователь, не анализирующий свои вопросы на допросе, может не заметить, что подозреваемый подстраивается под его ожидания и дает выгодные для себя показания.

Два примера рефлексии

Пример первый. Майор Лаврентьев уже три дня ломал голову над делом: квартирный вор, по прозвищу Пашка-Щепка, исчезал из города, как тень. Камеры наблюдения фиксировали его то на вокзале, то у автовокзала, но дальше след обрывался.

Обычно в таких случаях оперативники прочёсывают вокзалы и трассы, но Лаврентьев решил сыграть иначе. Он сел в своём кабинете, закрыл глаза и мысленно стал Пашкой. Представил его привычки, страхи, и главное — то, как он думает: «Сейчас они ждут, что я свалю подальше. Значит, я должен сделать вид, что уезжаю, а на самом деле — остаться. И не в центре, а где-то на окраине, в тихой многоэтажке, среди чужих…»

Вечером Лаврентьев с группой пошёл не на вокзал, а в старый микрорайон у промзоны. Там, в съёмной квартире на четвёртом этаже, Пашка в это время ел гречку и планировал «съездить к тёще» на следующий день. Когда в дверь постучали, он ещё подумал: «Сосед за солью». Но за дверью стоял Лаврентьев, который уже знал, что думает Пашка.

В отчёте потом написали сухо: «задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий». А по сути — поймали, потому что кто-то смог успешно сыграть сложную шахматную партию.

Пример второй. Оперуполномоченный Сидоров уже неделю гонялся за матерым мошенником по кличке «Док». Док умел так втираться в доверие, что люди сами отдавали ему деньги.

Сидоров действовал строго по инструкции: выставлял наружку, проверял контакты, прочесал все «точки», где Док мог появиться.

Однажды он получил информация о том, что мошенник планирует встречу в кафе на центральной площади. Сидоров и группа захвата устроили засаду возле входа в кафе, как положено. Час, другой, третий… и никого.

Потом выяснилось, что Док действительно пришёл в кафе. Только не через главный вход, а с чёрного хода, который вёл на соседнюю улицу. Там его ожидало такси, и уже через десять минут он пил чай в загородном доме знакомых.

Сидоров смотрел на записи с камер и злился: «Как я мог прозевать?». Ответ был прост: он ловил Дока строго по устоявшемуся шаблону. Он ждал, что преступник поступит «логично» и «как положено», но тот, оказывается, думал иначе.

В первом примере рефлексия — это не магия, а способ выстроить мыслительный эксперимент: на время принять логику другого, проверить её в реальности и действовать, опираясь на понимание мотивов. Во втором — напоминание, что отсутствие такой гибкости заставляет действовать по инерции — и тогда противник, который умеет думать, подстроится и использует вашу рутину против вас.

Эти два случая не про «формулы успеха» и не про «чудо-приёмы». Они про то, что работа с человеческой психологией — не сухая наука, а живой процесс, где важно не только видеть факты, но и уметь мысленно проиграть чужую партию. Чем богаче ваша внутренняя «карта чужих мыслей», тем меньше вы становитесь заложником шаблонов — и тем чаще выигрываете партию, о которой, кажется, вы даже не начинали.

В научных учебниках можно встретить сухое определение: рефлексия — это процесс осмысления и анализа человеком собственных мыслей, переживаний, мотивов и действий. Звучит так, будто это скучная философская забава для людей в очках и с чашкой кофе. Но на деле рефлексия — вещь куда более практичная, чем кажется, особенно если вы не хотите, чтобы в профессиональной игре на опережение вас сделали «в один ход».

Если совсем просто, рефлексия — это умение посмотреть на ситуацию как бы со стороны. Причём не только на себя любимого, но и на того, с кем вы имеете дело. А иногда — и на то, как он видит вас. Да-да, тут возможны матрёшки: «я думаю, что он думает, что я думаю…» — и так пока мозг не попросит пощады.

Как мы уже говорили, что в оперативно-следственной работе важно уметь заглядывать в чужую голову — предугадывать ходы, понимать мотивы, видеть ситуацию глазами оппонента. Но прежде, чем освоить этот трюк, нужно разобраться, чем отличается простое самокопание от настоящей «игры на два ума».

Взгляд внутрь себя — это интроспекция: анализ своих мыслей, мотивов и чувств. Вы как будто заглядываете в зеркало, только вместо лица видите внутренние диалоги, сомнения, радости и раздражения. Рефлексия же шире: это не только про себя, но и про «чужую голову». Интроспекция нужна, чтобы понимать себя. Рефлексия — чтобы понимать и себя, и другого, и то, что он думает о вас. В оперативной работе это всё равно что разница между изучением карты и ведением боя по этой карте.

Представьте: вы пришли на семейный ужин, а тётя Марина при всех намекает, что пора бы вам «устроить личную жизнь». Интроспекция позволит вам заметить, что вы покраснели и сжали вилку чуть сильнее обычного. А рефлексия подскажет: «Так, она это говорит не просто так — она хочет, чтобы я смутился, а все посмеялись. Если я отшучусь в ответ, шутка потеряет эффект». В итоге вы не попались на крючок и даже перевели стрелки на её мужа, который «всё ещё не купил шкаф, хотя и обещал».

В правоохранительной деятельности рефлексия — это инструмент стратегического мышления. Следователь с развитой рефлексией не только анализирует, что сделал подозреваемый, но и почему он это сделал, что рассчитывал этим добиться, и что предпримет дальше. А опытный оперативник может построить комбинацию так, чтобы у противника сложилось ровно то впечатление, которое ему выгодно.

Без рефлексии сотрудник действует вслепую, реагируя на события уже после того, как они произошли. С рефлексией он начинает действовать «вперёд», становясь автором сценария, а не статистом в чужой пьесе.

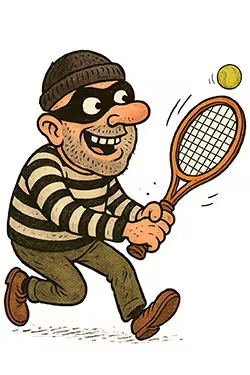

В уголовном мире нет вечных «двоечников». Преступники, как и любые обучаемые оппоненты, впитывают опыт не только своих «подвигов», но и чужих ошибок. Одних задержали — другие сделали выводы. Вчерашний карманник, вчера дрожащий при виде участкового, сегодня уже знает, как и куда прятать руки при встрече. А если он когда-то сам побывал на допросе, то на следующий раз придёт подготовленным: с легендой, выдержанным взглядом и правильными паузами в речи.

К тому же условия за последние десятилетия изменились радикально. Интернет, соцсети, телеграм-каналы и даже онлайн-курсы по юриспруденции сделали юридические знания доступными каждому. Теперь за пару вечеров можно прочитать, как вести себя при обыске, как отвечать на вопросы следователя и даже — что особенно пикантно — как «психологически подавлять» оппонента. В результате у оперативника или следователя всё меньше шансов удивить противника старым, проверенным приёмом: шаблонные методы становятся предсказуемыми, а иногда и оборачиваются против самого правоохранителя.

Вот тут и вступает в игру рефлексия — не как замена опыту, а как надстройка над ним. Опыт — это набор отточенных инструментов. Рефлексия — умение понять, какой инструмент противник ждёт от вас, и неожиданно достать из ящика что-то другое. Это игра на опережение: вы не просто действуете, а действуете с учётом того, что ваш оппонент будет делать в ответ. И чем умнее противник, тем важнее уметь мыслить не только «на один ход вперёд», но и «внутри его головы».

В следственной работе рефлексия — это не абстрактная философия, а вполне прикладной инструмент. Следователь, умеющий оборачиваться назад и честно анализировать собственные действия, видит, где он был точен, а где промахнулся. Один промах в оценке свидетеля — и вы неделями гоняетесь за ложным следом. Одна удачная интуитивная догадка — и преступник уже не на свободе. Рефлексия позволяет отделить случайную удачу от закономерного успеха, а личные эмоции — от фактов.

Но главное — она даёт возможность заглянуть в будущее. Построение рефлексивной модели — это когда следователь мысленно «вживляется» в сознание подозреваемого: что тот знает, что думает, чего опасается, какие шаги считает для себя выгодными. Иногда это похоже на партию в шахматы, где нужно не просто угадывать ходы противника, а просчитывать, какие ваши ходы он уже просчитал. Такой подход делает следственные действия более объективными: вместо того чтобы подгонять факты под версию, следователь подгоняет версию под реальные факты — с учётом того, как их мог бы скрывать или искажать оппонент.

Случай из следственной практики

Молодой следователь допрашивал свидетеля по делу о мошенничестве. Свидетель выглядел уверенно и даже немного раздражённо: говорил быстро, перебивал, требовал «не тратить его время». Формально он отвечал на все вопросы, и показания выглядели логично.

Но в какой-то момент следователь, вспомнив опыт коллег, сделал паузу — не для того, чтобы обдумать очередной вопрос, а чтобы посмотреть на ситуацию глазами собеседника. Он задал себе мысленно: «Если бы я был на его месте, что бы меня сейчас беспокоило? Какие вопросы я бы не хотел слышать?»

И тогда он вдруг понял: свидетель не боится темы сделки, но нервно реагирует на упоминание одного конкретного человека, хотя прямо это никак не выражает. Следователь, меняя тактику, незаметно сместил разговор на «опасную» фигуру. Через десять минут свидетель сам запутался в показаниях, а потом, чтобы «выглядеть честным», начал рассказывать лишнее. Это лишнее и стало ключом к раскрытию схемы. Без этой внутренней остановки и «примеривания чужой головы» допрос бы закончился стандартным, но бесплодным протоколом.

В оперативно-розыскной работе рефлексия приобретает иной оттенок. Здесь важно не только «читать» логику преступника, но и смотреть на ситуацию его глазами. Это не эмпатия в гуманитарном смысле, а холодный расчёт: если бы вы были на месте преступника — куда бы пошли, кого бы позвали, какие «запасные выходы» приготовили?

Рефлексивное прогнозирование в розыске — отдельная песня. Опытный оперативник знает, что скрывающийся преступник часто действует по схеме, которую сам же придумал, уверенный, что она уникальна. Но именно эта уверенность и выдаёт его: привычные маршруты, предсказуемые звонки, повторяющиеся контакты. Иногда это позволяет вычислить киллера, готовящего заказное убийство, ещё до того, как он выйдет на позицию. А иногда — обнаружить беглеца, который уже годами меняет города, но продолжает совершать одни и те же мелкие ошибки, о которых он даже не подозревает.

Случай из оперативной практики

Опытный оперативник искал рецидивиста, скрывавшегося после побега из-под стражи. Тот был осторожен: не звонил знакомым, менял жильё, выбирал случайные маршруты.

Обычные методы — наружка, проверки адресов, анализ звонков — не дали результата. И тогда оперативник задал себе вопрос: «Если бы я был на его месте, чего бы я опасался больше всего? Где почувствовал бы себя в безопасности?» Ответ пришёл быстро: он вспомнил, что преступник был азартным рыбаком.

Оперативник предположил, что беглец может решиться на риск и выбраться к реке на окраине, где в это время года клёв особенно хороший. Поставили наблюдение — и на третий день мужчина появился с удочкой. Он шёл осторожно, но именно это место считалось для него «безопасным» и потому стало его ловушкой.

В обоих случаях рефлексия становится тем самым «невидимым оружием», которое помогает обойти противника не силой, а умом — и выиграть там, где грубое давление лишь насторожило бы и загнало его глубже в тень.

В первом случае рефлексия сработала как инструмент тонкой настройки тактики разговора, позволяя вытащить скрытую информацию в рамках допроса.

Во втором — как инструмент прогнозирования поведения, где надо было угадать не просто шаг, а скрытый мотив выбора места и времени.

Одной из особенностей деятельности сотрудников правоохранительных органов является противодействие заинтересованных сторон. В обычной профессии вы сталкиваетесь с задачей и условиями её решения. В следствии и розыске вы сталкиваетесь с задачей, условия которой кто-то активно меняет прямо у вас на глазах. Это «кто-то» не абстрактная среда, а умные, мотивированные люди, для которых ваш успех равен их поражению. В такой игре рефлексия перестаёт быть приятным интеллектуальным трюком и становится способом удержать инициативу.

Противодействие проявляется на всех уровнях. Юридически — через выстраивание защиты, где каждое слово в протоколе обернётся против вас в суде; психологически — через спектакль эмоций, провокации и «подсадную» уверенность, будто вы топчетесь на месте; информационно — через слухи, дезинформацию, инсценировки и «идеально» найденные улики, появившиеся слишком своевременно; организационно — через скрывание людей и предметов, перестановку «декораций» места происшествия, фиктивные алиби. Наконец, есть ещё и воздействие на вас самих: давление, усталость, раздражение, то самое чувство, что «всё идёт не так». Это тоже часть противодействия: противник играет не только на поле фактов, но и на поле ваших реакций.

Здесь и раскрывается множитель рефлексии. Обычный профессиональный опыт — это набор удачных стратегий «как делать». Рефлексия добавляет слой «как будет реагировать другая сторона, если я так сделаю» и «что она хочет, чтобы я сейчас сделал». Это переход от линейного действия к игре второго порядка. Вы анализируете не только цепочку событий, но и цепочку ожиданий: что противник знает о ваших методах, на какие ходы рассчитывает, какие «следы» оставил специально, а какие — по неосторожности. В допросе это превращается в умение заметить чужую попытку навязать темп и тему, отступить на полшага, задать вопрос не туда, где вас ждут, а туда, где собеседник не успел подготовить легенду. В оперативной работе — в способность просчитать не только вероятный маршрут беглеца, но и то, какой маршрут он выберет именно потому, что считает его непредсказуемым для вас.

Рефлексия многократно повышает свою ценность в момент столкновения с «умной обороной». Хороший адвокат не просто рвётся «сорвать допрос» — он стремится посадить вас на рельсы выгодного ему сценария: увести в область, где вы будете выглядеть предвзятым; спровоцировать резкость в тоне, чтобы потом оспорить протокол; навязать интерпретацию факта до того, как вы успеете его проверить. Без рефлексии вы реагируете, как водитель, которому под нос выставили «кирпич»: тормозите, теряете скорость, а потом долго объясняете, почему опоздали. С рефлексией вы сначала задаёте себе короткий вопрос: «Чего он добивается этим манёвром?» — и возвращаете управление темпом и рамками разговора.

С психологическим противодействием ещё тоньше. Ложные эмоции часто убедительнее фактов: искренние слёзы «невиновного» или ледяная уверенность «непоколебимого» легко смещают ваш внутренний компас. Рефлексия в этот момент — не цинизм, а проверка калибровки: «Что в этой сцене адресовано фактам, а что адресовано мне?» Способность заметить, что вас хотят заставить чувствовать — раздражение, вину, беспомощность, — и на секунду выйти из роли зрителя спектакля, снова сделавшись режиссёром. Иногда достаточно поменять один вопрос местами или выдержать паузу — и тщательно отрепетированная маска начнёт сползать.

Информационное противодействие — это шахматы с зеркалом. Вам подсовывают правдоподобную версию, которая «наконец всё объясняет», или идеальную улику, которая «всё доказывает». Приятно? Очень. Опасно? Ещё как. Рефлексия здесь — привычка проверять собственную радость: «Не слишком ли хорошо это ложится?» Вы ставите мысленный эксперимент: если бы я хотел увести следствие, что бы я подложил и где? Этот двухминутный внутренний диалог часто экономит недели тупика.

Организационные ухищрения — логистика чужой воли: свидетеля увезли, предмет переставили, камеру «случайно» выключили. Рефлексия работает как навигатор по чужим маршрутам. Вы примеряете чужие ограничения и цели: какие ресурсы у оппонента, кто его помощники, где он рисковал, а где перестраховался. Когда вы начинаете мыслить такими ограничениями, цепочка «почему тут» и «почему сейчас» складывается быстрее, чем из протоколов и справок.

И, наконец, влияние на сотрудника. Противодействие редко выглядит как один сильный удар. Чаще это серия мелких иголок: язвительная реплика, бессонная ночь, бюрократическая задержка, «случайная» утечка в прессу. Всё это изнашивает. Рефлексия в этой зоне — элемент психологической гигиены: заметить, когда вы реагируете на триггер, а не на реальность; вовремя остановить автоматизм («я устал — значит, дело глупое») и вернуть себе позицию наблюдателя. Профессиональная устойчивость начинается с умения различать: что происходит во мне, а что — со мной. Тут без рефлексии легко превратиться в пассажира в собственном деле.

Сказать проще: противодействие делает процесс двусторонним, а значит — стратегическим. Вы имеете дело не с природным явлением, а с противником, который думает, учится и адаптируется. В такой среде одного опыта мало: опыт учит «как обычно», а противодействие — это искусство «как на этот раз». Рефлексия умножает силу опыта, потому что позволяет увидеть, где ваш привычный ход уже встроен в план другой стороны, и вовремя сменить траекторию. Она переводит работу из режима «реакция на события» в режим «управление ожиданиями»: вы учитываете, что другая сторона учла ваши методы, и меняете правила игры — темп, фокус, порядок предъявления фактов, конфигурацию вопросов, даже «сценографию» встречи.

Вот почему её роль в условиях противодействия возрастает многократно: каждый чужой ход — это не только событие, но и сообщение о том, что противник думает о вас и вашем стиле. Тот, кто умеет читать эти «письма», идёт впереди; тот, кто нет, — без конца догоняет и удивляется, почему «старые приёмы больше не работают». Рефлексия делает профессионала не просто аккуратным исполнителем протоколов, а режиссёром сложной сцены, где у другой стороны тоже есть роль, текст и импровизация. И выигрывает здесь не тот, у кого толще папка, а тот, кто тоньше чувствует логику чужих решений — и вовремя предлагает альтернативный сюжет.

А там, где две стороны мыслят, прогнозируют и противостоят друг другу, игра выходит на новый уровень — уровень психологической борьбы. Здесь уже важно не только, что вы знаете и умеете, но и то, как вы используете это в поединке умов.

Психологическая борьба в оперативно-следственной деятельности — это целенаправленное влияние на восприятие, решения и действия противоположной стороны: подозреваемого, свидетеля, посредника, защитника. Это не про гипноз и не про фокусы. Это про умение задать рамку событий, управлять темпом, распределять внимание и дозировать неопределённость, чтобы противник принял нужные нам решения сам, считая их собственным выбором. По сути, это практическая сцена, где рефлексия — сценарист, а слова и поступки — актёры.

Психологическая борьба в оперативно-следственной деятельности — это не громкий лозунг, а повседневная реальность, в которой приходится работать сотруднику. По сути, это противостояние умов, когда каждая из сторон не просто действует, а старается просчитать и перехитрить оппонента.

Она проявляется в самых разных формах:

- в ходе допроса — через попытки запутать следователя, увести разговор в сторону или, наоборот, вывести его из равновесия;

- в оперативной работе — через ложные ходы, подставные встречи, дезинформацию;

- в суде — через демонстративное спокойствие, поданное так, чтобы вызвать у оппонента сомнения в своей позиции.

Основа психологической борьбы — сочетание наблюдательности, умения прогнозировать и навыка «переводить» поведение другой стороны на понятный себе язык. Здесь важно не только знать, но и чувствовать, когда противник блефует, а когда действительно уверен в своих силах.

Где границы допустимого? Психологическая борьба не отменяет закон и этику. Мы не лжём о фактах, не обманываем относительно процессуальных прав, не провоцируем на преступление. Мы управляем восприятием в рамках реальности и процедуры: выбираем порядок, тон, акценты, — но не подделываем содержание. Это важно не только морально, но и практично: всё, что добыто некорректно, развалится в суде и ударит по делу.

В этой борьбе выигрывает не тот, у кого больше сил или громче голос, а тот, кто лучше понимает психологию оппонента, умеет просчитывать его поведение и одновременно управлять своим.

Здесь возникает старая дилемма: кто эффективнее — умный стратег или опытный тактик? Стратег видит далеко вперёд, строит многоходовые комбинации и просчитывает, к чему приведёт каждое действие. Тактик же реагирует быстро, гибко и точно подстраивается под меняющуюся обстановку.

Умный стратег мыслит наперед. Он выстраивает общую рамку дела: что мы хотим, чтобы оппонент решил через день, неделю, в суде. Он заранее проектирует точки выбора для противника: где тот неизбежно совершит ошибку, потому что так устроена его логика. Стратег слышит музыку: сюжет, мотивы, вероятности. Его сила — в создании условий, в которых тактике легко выигрывать.

Опытный тактик слышит ритм. Он держит сцену здесь и сейчас: пауза, взгляд, уточняющий вопрос, внезапная смена темпа — и собеседник уронил важную деталь. Тактик извлекает максимум из каждой встречи, видит микросигналы, чувствует момент, когда карта должна лечь на стол.

И опыт практики показывает: в психологической борьбе побеждает тот, кто сочетает обе роли. Стратег без тактики превращает дело в красивые схемы, которые рушатся при первом контакте с реальностью. Тактик без стратегии выигрывает пять сцен и проигрывает пьесу. В психологической борьбе выигрывает тот, кто сам себе режиссёр и актёр: планирует длинную игру и умеет импровизировать в кадре.

Поэтому профессионал в следственной или оперативной работе — это и шахматист, и фехтовальщик одновременно: он просчитывает ходы, но и парирует выпад в ту же секунду, когда он идёт.

Один из эпизодов психологической борьбы

В розыске находился вооружённый грабитель, который умело избегал поимки. Он менял места ночёвок, использовал подставных людей для покупки еды и никогда не появлялся дважды в одном месте. Оперативники понимали, что «лобовое» задержание без информации о его привычках обернётся провалом и, возможно, жертвами.

Стратегический расчёт заключался в том, чтобы изучить психологический профиль преступника: что он любит, чего боится, как принимает решения в стрессовой ситуации. Выяснилось, что он был заядлым любителем азартных игр и не мог устоять перед быстрыми деньгами.

Тогда оперативники инсценировали «выгодное предложение» через подставного знакомого — партия в покер в подпольном клубе.

Тактическая часть началась в момент, когда он увлёкся игрой и расслабился. Внезапное отключение света в помещении (спланированное заранее) и тихое, но быстрое окружение группы захвата сделали своё дело: задержание прошло без единого выстрела.

Здесь выиграла не только сила, но и умение «влезть в голову» противнику — предугадать его поведение и использовать слабости. Оперативники действовали как шахматисты, просчитав ход на несколько шагов вперёд, но при этом были готовы к молниеносной тактической реакции в нужный момент.

Психологическая борьба — это не про крик и не про «сильную руку». Это про точность. Вы выигрываете не силой аргумента, а тем, когда и как его приложили. Стратегия задаёт маршрут, тактика ведёт по дороге, а рефлексия держит навигатор включённым и звук не даёт убавить. И в этой тройке нет лишних: уберите любой элемент — и противник начнёт водить вас по своим тропам.

Психологическая борьба в оперативно-следственной деятельности строится на умении управлять информацией, эмоциями и восприятием ситуации. Это не просто словесные поединки — это целая система методов, приёмов и тонких манёвров, где каждая деталь может изменить исход дела.

Первый фундамент — управление информацией. В этой сфере важно не только то, что вы говорите, но и то, что вы умалчиваете, как подаёте сведения и в какой момент. Сотрудник может дозировать информацию, создавать у оппонента ощущение, что он «всё понял», хотя на самом деле его толкают в нужную сторону. Это искусство построено на рефлексии: нужно точно представлять, как другая сторона воспримет каждое ваше слово или действие.

Второй элемент — управление эмоциями. Встреча со следователем или оперативником — всегда эмоциональный стресс для подозреваемого или свидетеля. Кто-то пытается скрывать волнение за показным спокойствием, кто-то, наоборот, переигрывает, демонстрируя обиду или возмущение. Профессионал умеет менять эмоциональный тон беседы: смягчить напряжение или, наоборот, усилить его, чтобы человек выдал реакцию, которую скрывал.

Третий элемент — провокация и ловушки. Речь не о незаконных действиях, а о легитимных приёмах, когда создаётся ситуация, побуждающая человека проявить себя. Это может быть незначительное уточнение в показаниях, на которое оппонент реагирует слишком бурно, или искусно поставленный вопрос, на который нельзя ответить без раскрытия ключевой информации.

Четвёртый элемент — контроль над восприятием. Иногда важно, чтобы оппонент думал, будто вы знаете больше, чем на самом деле. Или, наоборот, считал вас «менее осведомлённым», чем вы есть, — чтобы он расслабился и сделал ошибку.

Психологическая борьба — это постоянный обмен ходами, где каждая сторона пытается «перехватить инициативу» не только на уровне фактов, но и в головах участников. Успех здесь возможен лишь при активной рефлексии: когда сотрудник не просто действует, а осознаёт, как его шаги отразятся в восприятии другой стороны, и корректирует своё поведение на ходу.

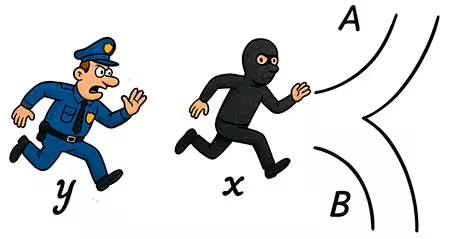

Чтобы раскрыть психологическую сторону тактических расчетов и комбинаций, представим себе такой схематический пример: полицейский предпринимает розыск преступника, скрывшегося с места совершения убийства.

Возможных путей для бегства — два: один из них — «А» — удобный для движения, но более людный и опасный, другой — «В» — сложнее, зато без толпы и камер наблюдения. Объективно путь В безопаснее.

Преследуемый рассуждает так: «Путь В лучше А, поэтому я выбираю путь В.

Полицейский, оценивая обстановку, должен воспроизвести ход рассуждений преступника и сделать отсюда соответствующий вывод: «Убийца знает, что путь В для него лучше, чем путь А, и поэтому выбирает В, значит, я должен его преследовать по этому пути».

Это и есть рефлексия в чистом виде — когда каждый строит прогноз, исходя из того, что другой будет прогнозировать его шаги.

Но на этом игра не заканчивается. Дальше начинается психологическая борьба: кто кого переиграет, кто сумеет запутать, сбить с толку, навязать ложный сценарий. Тут уже важно не просто уметь предугадывать, а и влиять на выбор противника — словом, классическая партия «кошки-мышки» в реальном времени.

Если преступник не уступает полицейскому в рефлексии, он может рассуждать так: «Полицейский полагает, будто я, зная, что путь В лучше А, двинусь по первому пути, станет преследовать меня по пути В, поэтому я выбираю путь А».

И так — пока кто-то не ошибется.

Вся эта логическая карусель строится на одном принципе: мысленно воссоздай ход рассуждений противника, обгони его на один шаг и действуй быстрее. Именно так создаются и более сложные тактические комбинации.

Давайте рассмотрим одну из таких условных комбинаций и посмотрим, как разрешить ее, чтобы обыграть противника в рефлексии.

Террористическая атака: шахматная партия

Представьте, что террористическая организация готовится к атаке.

В их списке потенциальных целей три объекта:

√ аэропорт;

√ железнодорожный вокзал;

√ университет.

Проблема в том, что полиция не может защитить все три точки одинаково. Им нужно понять, куда именно будет нанесён удар, и сосредоточить там силы.

Раунд первый: очевидное решение

Террористы думают:

— Аэропорт? Там охраны больше, чем пассажиров. Службы безопасности авиакомпаний, полиция, спецслужбы — попробуй-ка пройди!

Вокзал? Чуть проще, но всё же прилично защищён.

А вот университет — самое слабое звено. Охраны минимум, вход свободный. Выбор очевиден — атакуем университет!

Полиция думает:

— Аэропорт надёжно прикрыт. Вокзал тоже держится. А вот университет — да, это их идеальная цель. Значит, туда мы и направим силы!

Раунд второй: первый уровень хитрости

Террористы:

— Погодите, если мы выберем университет, они нас там уже ждут. Значит, бьём по вокзалу. Там охрана ослабнет, когда все бросятся спасать университет.

Полиция:

— Хм, террористы знают, что мы ждём их в университете. Логично, что они ударят по вокзалу. Тогда и мы туда перебросим силы.

Раунд третий: второй уровень хитрости

Террористы:

— Постойте! Полиция подумает, что мы ударим по вокзалу или университету. Они наверняка ослабят аэропорт, ведь он считается неприступным. Вот туда мы и пойдём!

Полиция:

— Ха! Мы знаем, что они думают именно так. Поэтому мы снова усилим аэропорт.

И эта цепочка «они думают, что мы думаем, что они думают» может продолжаться бесконечно.

Что же необходимо сделать, чтобы выиграть в этой борьбе стратегий?

И вот здесь на сцену выходит тяжёлая артиллерия психологических игр — рефлексивное управление действиями противоборствующей стороны.

Если совсем по-простому, это умение заставить противника самому принять нужное вам решение. Вы не приказываете, не угрожаете, не толкаете его в спину — вы создаёте информационную среду, в которой единственным «логичным» для него выбором оказывается именно тот, который выгоден вам.

В такой игре обе стороны наблюдают не только за действиями друг друга, но и за тем, что именно другая сторона знает, думает и предполагает. Игра идёт не на одном, а на нескольких уровнях — как в шахматах, где каждый пытается просчитать не только ходы, но и мысли соперника.

На чём строится рефлексивное управление?

Анализ общих адаптационных стратегий противника. Как он обычно реагирует на новые угрозы? Быстро перестраивается или цепляется за старые схемы? Если человек действует по привычке, его ход можно предугадать с пугающей точностью.

Ригидность и шаблонность. Ригидный — значит негибкий. Такой игрок мысленно ходит по заранее проложенным рельсам. Нужно лишь знать, где эти рельсы лежат, и можно проложить для него «маршрут в тупик».

Неосведомлённость. Чем меньше он знает о ваших тактических планах, тем проще его подловить. А если ещё и подбросить в его картину мира ложный «кусок пазла», то он сам выстроит неправильную стратегию.

Внезапность и дефицит времени. Даже умный противник ошибается, когда решение нужно принять быстро, да ещё и при нехватке информации.

Превосходство в рефлексии — это не врождённый талант, а набор умений и качеств:

- образование, дающее широкий инструментарий мышления;

- профессиональная подготовка, особенно в стрессовых ситуациях;

- информированность, то есть владение актуальными и полными данными;

- умение строить и варьировать мысленные модели поведения других людей.

Задача рефлексивного управления сводится к одному: переиграть противника в его же голове.

Если полицейские сильнее в рефлексии, они смогут «прожить» в своём воображении ход рассуждений преступников, увидеть их финальное решение и перехватить инициативу.

Тогда задержание произойдёт до того, как преступники успеют реализовать план.

Но у этой медали есть и обратная сторона. Иногда именно преступники оказываются виртуозами в игре на упреждение — и тогда они выстраивают в своей голове модель мышления полиции настолько точно, что заставляют правоохранителей действовать в их интересах.

Преимущество в рефлексии позволяет не просто предсказывать ходы противника, но и подсовывать ему ложную «карту местности» — так, чтобы он добровольно пошёл в нужную вам ловушку. Это не просто игра в шахматы, а шахматы, в которых вы можете менять фигуры на доске прямо в процессе партии, а противник об этом даже не догадывается.

Ну что же, продолжим нашу «шахматную партию» с учётом сказанного.

Эндшпиль шахматной партии

Раунд четвёртый: заключительная увертюра

Тактика полиции:

Раз невозможно предугадать, какой объект станет целью террористической атаки, остаётся побудить противника выбрать именно то, что выгодно нам.

√ Распространяем по телевидению и радио информацию о том, что существует угроза терактов на вокзале и в аэропорту.

√ Сообщаем, что безопасность этих объектов усилена.

√ Тем временем перебрасываем в университет дополнительные силы полиции.

При этом сотрудники должны действовать незаметно, переодевшись в гражданское.

Действия террористов:

— Ну что же, они нас ждут в аэропорту и на вокзале, а мы ударим по университету.

Действия полиции:

— А мы вас тут и ждём..!

Итак, ходы сделаны, ловушка захлопнулась. Террористы, уверенные, что действуют по собственному плану, на самом деле следовали сценарию, который мы для них аккуратно выстроили. Они выбрали «слабое место» — университет, — только потому, что мы ловко внушили им мысль, что полиция занята охраной вокзала и аэропорта.

Это и есть суть рефлексивного управления: противник считает, что мыслит самостоятельно, а на деле думает в тех рамках, которые мы для него нарисовали. Он делает ход, который кажется ему выигрышным, но в действительности ведёт его прямо в расставленный капкан.

В этой шахматной партии полиция выиграла не числом фигур, а качеством мышления. Не грубой силой, а умением заглянуть в голову противника — и тихо переставить там пару «ментальных пешек».

Чтобы выигрывать подобные «шахматные партии», одной лишь удачной комбинации недостаточно. Раз за разом побеждает тот, кто владеет широким арсеналом приёмов, составляющих технику психологической борьбы. Это не набор случайных трюков, а стройная система, в которой каждый элемент рассчитан, проверен и умеет работать в связке с другими.

Психологическая борьба — это игра на поле чужого сознания. Здесь оружием служат не автоматы, а информация, интонации, намёки, тщательно подобранные слова, поведенческие жесты, даже паузы и молчание в нужный момент. Важно уметь менять стиль ведения партии: где-то действовать лобовой атакой, демонстративно обнажая «силу»; где-то, наоборот, раствориться в тени, предоставив противнику возможность «самому» прийти к нужному выводу.

Арсенал психолога и оперативника включает умение выявлять слабые места в логике оппонента, использовать ригидность его мышления, ловко направлять поток его внимания, создавать дефицит времени или информации, а иногда и перегружать его сознание ненужными деталями, чтобы нужные мысли проходили незамеченными. В ход идут приёмы дезинформации, демонстрация ложных целей, имитация ошибок, игра на эмоциях — всё, что позволяет нарушить равновесие противника и подтолкнуть его к принятому нами решению.

Но главное — это гибкость. Техника психологической борьбы не терпит шаблонов. Каждый противник требует своей комбинации, как каждая партия в шахматах — уникального набора ходов. Побеждает тот, кто не только видит доску целиком, но и умеет её в нужный момент перевернуть, заставив противника играть на новом поле, по новым правилам — нашим правилам.

Что же входит в систему данных приемов?

1. Первый прием – предвосхищение событий, упреждение нежелательных действий. В любой партии — будь то шахматы или игра на выживание в реальной жизни — выигрывает тот, кто думает на несколько ходов вперед. В психологической борьбе этот принцип носит красивое и грозное название — предвосхищение событий. Смысл его прост, как всё гениальное: действовать раньше, чем противник даже успеет понять, что вы уже начали.

Следователь, который владеет этим приёмом, живёт в особом ритме. Он не ждёт, пока грянет гром, а выстраивает цепочку наблюдений, анализирует поведение людей и умеет различать в толпе того, кто, казалось бы, ничем не выделяется, но уже несёт в себе будущую угрозу. Это как в шахматах — фигура ещё не сделала хода, но вы уже чувствуете, куда она двинется, и перекрываете траекторию.

Опытный оперативник часто напоминает охотника в засаде: он знает, кто выйдет на тропу, и ждёт не выстрела, а момента, когда цель сама попадёт в ловушку. Он должен быть быстрее, чем преступник, и точнее в своих выводах. Ведь у того тоже есть свои приёмы — маскировка, ложные следы, попытка раствориться в толпе, изменить привычки и даже внешний вид.

Но искусство предвосхищения в том и заключается, чтобы не дать этой маскировке сработать. Чутье, подкреплённое опытом и знанием человеческой психологии, позволяет следователю увидеть то, что для других остаётся невидимым: слишком поспешный взгляд, ненужное уточнение в разговоре, перемена маршрута без видимой причины. Всё это — маленькие сигналы, из которых складывается большая картина.

Именно умение упреждать действия противника даёт полиции возможность перехватить инициативу и перевести события в своё русло. Потому что в игре на опережение есть простое правило: кто первый сделает правильный ход, тот и диктует всю партию.

2. В любой сложной партии, будь то шахматы, дуэль разведок или оперативная операция, победу получает не тот, у кого больше фигур, а тот, кто больше знает. Сбор информации о силах, средствах и планах противодействующей стороны — это не просто формальность, а фундамент, на котором строится вся стратегия.

Представьте себе следователя как капитана корабля в тумане. Впереди может быть риф, айсберг или спокойная гавань — и от того, какие сведения он получит, зависит, куда повернёт штурвал. Преступник же в этот момент тоже не бездействует: он готовит свои «рифы» — ложные следы, подставные фигуры, обрывки информации, которые должны сбить преследователя с курса.

Сбор данных о силах и средствах противника — это не только «кто он и что у него есть». Это тонкая работа по выяснению его связей, привычек, маршрутов, технических возможностей и даже слабых мест. Опытный оперативник умеет вытянуть крупицы правды из самых, казалось бы, незначительных источников — случайного разговора в курилке, странной покупки в магазине, заметки на клочке бумаги.

Особое искусство — заглянуть в его планы. Это уже почти шахматная магия: не просто понять, какой ход будет следующим, а увидеть комбинацию до конца партии. Тут на сцену выходят возможности оперативного аппарата: агентурные сведения, прослушка, наблюдение, анализ цифровых следов. И всё это должно работать тихо, без всплесков, чтобы противник даже не заподозрил, что его карты уже на столе у следователя.

Но есть и ещё один важный элемент — сокрытие собственных намерений. Это как в шахматах — когда вы видите красивый мат в три хода, но скрываете его до последнего, делая вид, что играете вяло и без особого плана. Иногда следователь сознательно «подкармливает» преступника дезинформацией: подбрасывает ложные сведения, имитирует интерес к несущественным направлениям, создаёт видимость слабости. И всё это для того, чтобы противник, расслабившись или сделав ложный вывод, сам выдал то, что так тщательно прятал.

В этой игре выигрывает тот, кто знает больше и чьё знание надёжнее. Потому что информация — это не просто сила. Это та самая невидимая рука, которая двигает фигуры на доске так, как нужно вам, а не вашему оппоненту.

3. В любой игре — будь то шахматная партия или реальная схватка умов — есть особая категория ходов, о которых противник даже не подозревает. Применение средств и приёмов, неизвестных противной стороне — это как неожиданный удар из тени, когда противник уверен, что поле боя пусто, а вы уже стоите у него за спиной.

В криминалистике такие приёмы — настоящие «джокеры» в колоде. Они работают именно потому, что об их существовании никто, кроме узкого круга посвящённых, не знает. Это могут быть негласные оперативно-розыскные действия: скрытое наблюдение, когда подозреваемый живёт, как ему кажется, в полной безопасности, а где-то неподалёку объектив камеры фиксирует каждое его движение; негласный осмотр, когда место или предмет проверяются так, что владелец ни о чём не догадывается; или же негласный опрос, когда человек, даже не понимая, что его «слегка разговорили», выдаёт нужную информацию.

Особая песня — применение технических средств, которые преступник даже не способен вообразить. Профессионалы используют аппаратуру, которая не шумит, не мигает и не выдаёт себя ни одним щелчком. В руках оперативников такие устройства — как невидимые фигуры на шахматной доске: их нет в поле зрения, но они могут решить исход партии.

Но настоящая вершина мастерства — это зашифрованное проведение следственных мероприятий. Представьте вы проводите обыск так, что внешне он выглядит как обычная встреча старых друзей, а на самом деле за этот час изымаются критически важные доказательства.

Суть таких действий в том, что противник продолжает играть по своим правилам, полагая, что всё идёт по плану, — но в этот момент вы уже меняете саму доску, фигуры и даже правила игры. Он уверен, что его тылы надёжно прикрыты, но в действительности вы уже ходите по ним, как по собственному двору.

Это искусство — не просто обман, а невидимое присутствие. Когда вы существуете в пространстве преступника, но для него вы — пустое место. И, пожалуй, именно такие приёмы чаще всего становятся тем самым решающим ходом, после которого вся «партия» рушится в вашу пользу.

4. Использование фактора внезапности — это тот самый гром среди ясного неба, только без предупреждающего раската. Всё тихо, спокойно, преступник живёт в ощущении полной безопасности, строит планы, перекладывает «добытое непосильным трудом» с места на место, а в следующий миг — дверь распахивается, и привычная картинка мира рушится.

Внезапность — это удар, от которого нет времени выставить блок. Именно поэтому она так ценна в работе. Когда оперативники появляются не просто вовремя, а в ту самую секунду, когда преступник ещё не успел спрятать пистолет под матрас или запихнуть пакет с купюрами в печную трубу, они ловят его в момент полной уязвимости.

Особенно ярко это работает на «горячем» — задержание с поличным. Вот он, герой уголовной хроники, в процессе сделки века: в одной руке сумка с оружием, в другой — взгляд, полный уверенности, что всё идёт как надо. А через секунду вместо партнёра по сделке перед ним стоят люди в штатском, и вся эта уверенность улетучивается, как дым из открытой форточки.

Но внезапность — это не только эффектное появление в нужное время и в нужном месте. Это ещё и тонкое чувство момента. Поймать преступника в тот миг, когда он вывозит оружие из тайника, или при перекладывании краденых драгоценностей, — значит, застать его без привычной «маски». Это тот редкий случай, когда маски не просто спадают, а слетают пулей.

В этом приёме нет магии, только холодный расчёт и умение ждать, пока противник сам подойдёт к расставленной сети. А потом — резкий рывок. И всё. Игра окончена, даже если она, по мнению преступника, ещё только начиналась.

5. Побуждение к действиям в затрудненной обстановке при ослабленных силах — это почти как выманить лису из норы в самый лютый мороз. Пока у неё тёплое логово и запас еды, она осторожна и неприступна. Но стоит лишить её убежища и заставить бродить по снегу — она сама начнёт ошибаться.

В розыске это работает безотказно. Представьте себе преступника, который ещё вчера чувствовал себя вольготно: надёжная «крыша», запас денег, документы — всё при нём. А сегодня он — человек без имени и адреса. Родственники и знакомые вдруг становятся «заняты», двери перед ним не открываются, а каждое новое укрытие хуже предыдущего.

Он ночует там, где холодно, тесно и небезопасно. Питается кое-как, оглядывается каждые пять минут, а сон его короткий и тревожный. Усталость точит нервы, страх растёт, внимание притупляется. Там, где в нормальных условиях он был бы осторожен, теперь он допускает промахи: выходит в людное место, звонит не с того телефона, доверяется случайным знакомым.

Следователь в этой игре — как опытный шахматист, который не гонится за королём по всему полю, а постепенно лишает его всех защитных фигур. И вот уже король остаётся один, окружённый, без сил и без пути к отступлению.

Главное в этом приёме — не подгонять события, а терпеливо ждать, пока противник сам выйдет из укрытия. Когда он окажется в уязвимой позиции, поймать его уже не вопрос удачи, а вопрос техники. И, как показывает практика, в таких условиях партия заканчивается быстро — и не в его пользу.

6. Уклонение от встречи в невыгодных условиях — это не трусость и не слабость, а умение играть в долгую. В шахматах никто не бросает ферзя на амбразуру только ради красивого жеста — так и в оперативной работе: иногда самый правильный ход — это не сделать ход прямо сейчас.

Бывает, преступник находится в окружении своих вооружённых подельников или, что ещё хуже, прячет за спиной заложников. Лезть на него в такой момент — значит сознательно создавать угрозу для чужих жизней. В таких случаях спешка — это не смелость, а безрассудство, и она редко заканчивается красиво.

Профессионал понимает: время может быть союзником. Один лишний день, час, а иногда и минута способны перевернуть ситуацию. Преступник расслабится, подумает, что опасность миновала, выйдет из своей крепости, останется без охраны или совершит ошибку, которую невозможно было бы спровоцировать силовым напором.

Это похоже на охоту на хищника. Если броситься на него в густых зарослях, можно нарваться на острые клыки и когти. Но стоит дождаться, пока он выйдет на открытую поляну — и всё меняется: охотник получает чистый выстрел, а добыча уже не может уйти.

Суть приёма в том, чтобы самому выбирать момент и место схватки. Вы ждёте, пока весы сил и средств качнутся в вашу сторону, и тогда действуете быстро, точно и без лишнего риска. И тогда победа — это не случайность, а результат хладнокровного расчёта.

7. Нанести удар в самое слабое место — это как раз та ситуация, когда не нужно тратить силы на лобовую атаку, если можно вонзить шпагу туда, где нет щита. В расследовании это означает: начинать не с самой крепкой стены, а с той двери, которая открывается лёгким толчком.

Противник, как и в шахматах, выстраивает свою «оборону» — алиби, версии, запутанные хронологии, цепочки «свидетелей», готовых клясться в его невиновности. Но в любой системе есть уязвимое звено: человек, который слабее других, менее подготовлен к допросу, или просто слишком эмоционален, чтобы играть роль хладнокровного профессионала.

Опытный следователь видит эти слабости сразу. Один участник группы слишком амбициозен и любит рассказывать о своих «подвигах» — его можно подтолкнуть к лишним признаниям. Другой слишком тревожен и плохо переносит давление — он сдастся быстрее. А третий просто не успел придумать убедительное алиби и уже начинает путаться в деталях.

Часто всё начинается с задержания именно таких людей. Достаточный материал для обвинения у следствия уже есть, а значит, допрос будет не игрой в кошки-мышки, а планомерным развалом «легенды». И как только первый камень выбивается из фундамента, вся конструкция вранья начинает рушиться.

Главный секрет приёма — точность выбора цели. Вместо того чтобы пытаться пробить бронированную дверь тараном, вы открываете боковую калитку и оказываетесь внутри. И тогда уже вы диктуете условия, а противник вынужден реагировать, теряя время, силы и, главное, уверенность.

8. Предупреждение об угрозе нежелательных действий — это искусство сыграть на нервах так, чтобы противник сам сделал нужный вам шаг. Иногда одно грамотно сказанное «а ведь можно и по-другому» действует сильнее, чем наручники, протянутые через стол.

В этом приёме ключевое — не применить силу, а создать в сознании оппонента образ этой силы, убедительный и осязаемый. Человек сам достраивает картину: вот уже к нему идут, хлопают двери, разворачиваются документы с грозными печатями, и нет ни одного выхода, кроме как сотрудничать.

Предупреждение о возможном задержании, обыске или предъявлении обвинения часто действует как холодный душ. Особенно если оно произносится не как угроза, а как спокойная, уверенная констатация факта: «Вы же понимаете, что дальше будет совсем иначе». Тут не нужны крики и давление — достаточно дать собеседнику возможность самому дорисовать страшный финал.

Сила этого приёма в психологической экономии: вы тратите минимум ресурсов, а эффект может быть максимальным. Человек ещё на свободе, против него формально ничего не сделано, но внутри он уже чувствует, что пространство сужается, и скоро стенки замкнутся.

А иногда достаточно намёка, чтобы собеседник перешёл на вашу сторону — ведь угроза всегда страшнее, когда она не реализована, а витает в воздухе. Это как тень ястреба над полем: птица ещё не ударила, но мышь уже замерла, потому что знает — удар неизбежен.

9. Концентрация сил и средств на главных, наиболее уязвимых участках — это стратегия снайпера, а не пулемётчика. Здесь не тратят патроны на всё, что движется, — стреляют только туда, где один точный выстрел решает исход всей схватки.

В расследовании этот приём означает: не распыляться на десятки побочных деталей, а бить точно в те эпизоды, которые могут окончательно развалить оборону противника. Не всякая информация ценна одинаково. Можно неделями копаться в мелочах, которые ничего не изменят, а можно за несколько часов достать факт, который перечеркнёт все попытки отрицать вину.

Это похоже на штурм крепости: не нужно лезть на каждую башню и стену, если есть один пролом, ведущий прямо во двор. Достаточно сосредоточить силы на этом месте — и оборона рухнет сама.

Опытный следователь всегда ищет именно такие «проломы» в защите подозреваемого: эпизод, который невозможно объяснить случайностью; свидетеля, которому нет смысла врать; документ, который не подделаешь задним числом. И как только эта ключевая точка найдена, все силы и ресурсы направляются туда.

Главное в этом приёме — умение отказаться от лишнего. Иногда соблазн велик: «А давайте ещё проверим и это, и то». Но мастерство в том, чтобы сказать: «Нет, нам нужен именно этот факт, именно эта улика, именно этот момент». И тогда вся «оборона» противника трещит не от многочисленных мелких ударов, а от одного точного, выверенного и смертельного для его версии выстрела.

10. Разобщение сил противной стороны — это всё равно что вынуть главный болт из сложного механизма. С виду он ещё целый, шестерёнки вращаются, но уже через пару минут всё рассыплется в кучу бесполезного металла.

Преступная группа держится не только на взаимной выгоде, но и на страхе, лояльности и авторитете лидера. Стоит эту связующую ткань разорвать — и бывшие «соратники» начинают смотреть друг на друга уже не как на братьев по оружию, а как на лишний риск для собственной шкуры.

Первый шаг — вывести из-под влияния главаря тех, кто попал в компанию случайно: приятель, затащенный «просто помочь», дальний родственник, которому пообещали лёгкий заработок. Когда такие люди понимают, во что вляпались, и что следствие готово их слушать, они часто становятся ключевыми свидетелями.

Второй шаг — ударить по самому центру. Компрометация организатора и активных участников перед остальными подрывает доверие внутри группы. Лидер, который казался непогрешимым, вдруг выглядит трусом, предателем или просто человеком, готовым бросить остальных ради собственной свободы. С этого момента единства нет — есть разобщённые, нервные, подозрительные люди.

И третий шаг — документирование действий, когда каждый член группы видит: доказательства собираются, и скрыться не удастся. В этот момент паника превращает вчерашних «боевых товарищей» в конкурентов за снисхождение суда.

В результате группа, ещё вчера готовая держать оборону до последнего, сама превращается в клубок противоречий, где каждый спасает себя. А следователь в этой ситуации уже не штурмует крепость, а просто подбирает ключи к дверям, которые сами начинают открываться.

11. Использование сил и средств противодействующей стороны в своих целях — это высший пилотаж, сродни тому, как в айкидо используют силу противника против него самого. Здесь не надо ломать, давить или разрушать — достаточно направить чужую энергию в нужное русло.

В расследовании это выглядит как превращение вчерашнего врага в сегодняшнего союзника. Человек, ещё недавно прикрывавший преступника, вдруг начинает работать на следствие — пусть и не всегда осознанно.

Иногда это делается через тщательно выстроенное доверие: вы слушаете, не торопите, даёте собеседнику почувствовать, что он контролирует разговор. И в какой-то момент он сам предлагает то, что вам нужно, — телефон, документ, имя, место встречи.

Иногда — через расчёт на личную выгоду: кто-то из «противной стороны» понимает, что сотрудничество сулит меньше проблем, чем упорное молчание. А бывает, и через внутренний конфликт — старые обиды, зависть, ревность к лидеру. Тогда человек становится источником информации просто потому, что хочет «насолить» своему вчерашнему товарищу.

Главная сложность приёма — тонкая грань. Нужно, чтобы союзник действовал естественно, не вызывая подозрений у своих, и при этом давал вам ровно то, что нужно. Это работа ювелира: слишком сильное давление — и камень треснет, слишком слабое — и он так и останется в оправе.

Но когда всё сделано правильно, эффект может быть ошеломляющим. Противник даже не догадывается, что в его собственных рядах появился «мостик» на вашу сторону. И тогда борьба превращается в игру, где фигуры противника начинают ходить за вас.

Примеры использования данной техники

Розыск преступника — приём «Побуждение к действиям в затруднённой обстановке». Оперативники узнали, что разыскиваемый грабитель прячется у двоюродного брата на окраине города. Вместо немедленного штурма они аккуратно «перекрыли кислород» — брату намекнули на возможные проблемы, соседей неожиданно потянули на опрос, а в округе усилили патрули. Через пару дней преступник, лишённый надёжного убежища, ушёл ночевать в заброшенный сарай, где и был задержан без единого выстрела.

Задержание — приём «Фактор внезапности». Трое аферистов собирались вывезти крупную партию поддельных банковских карт. Они чувствовали себя в безопасности: наблюдения не заметили, «хвостов» нет. Но как только один из них сел за руль с коробкой в руках, машина со спецназом бесшумно вынырнула из переулка. Через тридцать секунд все трое уже лежали на асфальте, а коробка с картами стала вещдоком.

Следственные действия — приём «Нанесение удара в наиболее слабое место». В расследовании крупного мошенничества главный фигурант упирался, выдвигал версии, подводил свидетелей, готовых его защищать. Следователь начал не с него, а с молодого бухгалтера фирмы, у которого был чистый список прошлых заслуг, но слабая психологическая устойчивость. Уже на втором допросе бухгалтер, понимая, что его собственная судьба висит на волоске, выложил схему обмана и показал документы, которые поставили точку в сопротивлении главного.

Предупреждение правонарушений — приём «Предупреждение об угрозе нежелательных действий». Молодая компания в парке явно собиралась «отметить» день рождения с запрещёнными веществами. Патруль подошёл, вежливо, без криков, объяснил, что за ними уже ведётся наблюдение и что в случае продолжения «праздника» им грозит задержание и обыск. Этого оказалось достаточно: рюкзак с опасным содержимым был передан добровольно, а гулянка быстро перешла в безобидное чаепитие.

Все эти приёмы — не набор трюков для разового применения, а инструменты, которые оживают только в руках мастера. Они требуют не только знания, но и чутья, умения чувствовать момент, видеть скрытые связи и просчитывать последствия на несколько шагов вперёд. Грамотно применённый приём может решить исход всей операции, тогда как поспешность или неумелое использование сведут на нет даже самый перспективный замысел.

Освоение этих методов — процесс долгий и непрерывный. Это не то, что можно выучить по конспекту и сразу применить в деле. Здесь нужна постоянная тренировка, умение учиться на своих и чужих ошибках, наблюдать, анализировать, подмечать нюансы. С годами приходит то самое профессиональное чутьё, когда нужный приём выбирается не по учебнику, а будто сам собой — в нужную секунду, в нужном месте и с нужным акцентом. И тогда психологическая борьба перестаёт быть набором приёмов и превращается в искусство, где победу приносит не грубая сила, а ум, терпение и тонкая работа с человеческой природой.

В то же время не надо забывать, что у техники рефлексивного управления есть ряд ограничений и рисков.

Этические и правовые рамки. В психологической борьбе грань между допустимым воздействием и манипуляцией тоньше лезвия бритвы. Законом допускается влиять на собеседника — задавать вопросы, строить беседу, использовать приёмы убеждения, — но запрещено унижать, запугивать, обманывать относительно правовых последствий или нарушать права человека. Там, где оперативная изобретательность превращается в психологическое давление, начинается зона, которая уже не «серое поле», а откровенное нарушение.

Опытный специалист всегда помнит: даже самый эффектный приём, если он вышел за рамки закона, становится не оружием, а уликой против самого оперативника. Поэтому настоящий мастер не играет «ниже пояса» — он побеждает, оставаясь на стороне права.

Профессиональные и личностные искажения. С годами приходит уверенность, а с ней — соблазн переоценить собственное умение «читать» людей. Кажется, что вы безошибочно видите ложь, тревогу, скрытые мотивы. Но стоит забыть, что каждый человек уникален, как начинаются ошибки: неверная оценка характера, недоучёт культурных и личностных особенностей, поспешные выводы.

В результате — промахи, которые стоят времени, сил и, иногда, всей операции. Поэтому профессионал обязан быть чуть-чуть скептиком даже по отношению к самому себе: проверять свои выводы фактами, а не интуицией, и помнить, что психология — это не магия, а наука.

Контррефлексия со стороны противника. Есть и обратная сторона медали: противник может сыграть в ту же игру — и сыграть тоньше. В мире, где вы «читаете» других, всегда найдётся кто-то, кто попробует «прочитать» вас. Это называется контррефлексия: вас провоцируют на предсказуемые действия, подбрасывают ложные следы, разыгрывают роли так, чтобы вы приняли их за чистую монету.

Такие случаи особенно болезненны: вы считали, что ведёте партию, а оказывается, что пешки на доске — ваши собственные ходы, просчитанные противником заранее. Здесь спасает только постоянная бдительность, командная проверка решений и готовность вовремя признать, что в этой партии кто-то сделал более сильный ход.

Грамотная работа с ограничениями и рисками — это не просто «страховка» от ошибок, а фундамент, на котором держится всё искусство психологической борьбы. Приёмы дают результат только тогда, когда они встроены в правовое поле, опираются на этические принципы и проверены холодным расчётом, а не импульсом.

Мастерство здесь в том, чтобы сочетать креативность и дисциплину: действовать смело, но не безрассудно; использовать психологическое влияние, но не превращать его в манипуляцию; доверять опыту, но проверять его фактами. Тогда даже в сложной, непредсказуемой оперативной обстановке приёмы не становятся источником проблем, а остаются тем, чем и должны быть — точными инструментами, работающими на результат и укрепляющими доверие к тем, кто их применяет.

Оперативно-следственная деятельность — это не размеренный набор процедур и отчётов, а постоянная игра умов, где каждая сторона стремится просчитать ходы друг друга. Здесь почти никогда не бывает «чистого поля»: противник не пассивен, он действует, защищается, маскируется, атакует. И вся работа идёт в условиях непрерывной психологической борьбы, где каждая ошибка стоит времени, ресурсов, а порой и человеческих жизней.

В таких условиях метод рефлексии — умение видеть ситуацию глазами противника, предугадывать его реакцию и направлять его действия в нужное русло — становится не просто полезным, а жизненно необходимым инструментом. Рефлексивное управление даёт возможность не только реагировать на уже совершённые шаги, но и формировать саму логику поведения оппонента, превращая его решения в часть собственной стратегии.

Освоение этого метода — показатель зрелости профессионала. Оно требует опыта, наблюдательности, психологической гибкости и способности действовать в рамках закона, не теряя при этом остроты и точности. И чем выше уровень мастерства в этой области, тем меньше в работе места случайности, тем надёжнее результат. Потому что в борьбе умов побеждает тот, кто способен думать не только за себя, но и за противника — и делать это на шаг быстрее.